Sobre realidade virtual e motion capture, no contexto do projeto GhostDance (2024)

No contexto do projeto Dança Fantasmagórica: Metodologias de análise da corporalidade no contexto da performance de dança em Realidade Virtual, tive a oportunidade de experimentar tecnologias de realidade virtual e motion capture, como parte de um estudo sobre a perceção corporal de bailarinos e bailarinas quando interagem com corpos virtuais. A minha colaboração com a equipa de investigação incidiu, sobretudo, no desenvolvimento de um programa de reconhecimento de movimento a partir das 8 ações de Laban.

Partilho um resumo da minha experiência, através das respostas a um conjunto de perguntas feitas pelo José Siopa (bolseiro CICANT-Universidade Lusófona / Faculdade de Ciências), como complemento ao seu projeto final de mestrado.

1. Como foi a experiência geral de dançar na realidade virtual?

Acho que antes de pensar sobre a experiência de dançar, preciso de escrever um pouco sobre a própria experiência da realidade virtual. Já tinha tido anteriormente a oportunidade de colocar uns óculos de RV, no contexto de outros projetos, mas foi sempre um contacto breve. Agora, ainda que o contacto não tenha sido muito prolongado, pelo menos, pude aperceber-me de algumas sensações que essa experiência foi provocando.

Uma nota: só por este parágrafo que escrevi, noto já alguma dificuldade em escolher as palavras quando me quero referir à experiência da RV. Entra-se numa RV? Vive-se uma RV? Contacta-se com uma RV (onde não há propriamente tangibilidade)? Olha-se para uma RV (afinal, o movimento de entrada é colocar uns óculos)?

Como me parece que as diferentes realidades (ainda que todas virtuais) tiveram impactos diferentes em mim, escrevo algumas frases sobre as memórias de dois momentos, intercalando reflexões sobre a experiência de “vivência de RV” com a de movimento/dança, em cada uma delas.

A primeira vez que experienciei RV neste projeto foi no ambiente azul (chão de cimento, paredes translúcidas azuis, água, um planeta) com 3 avatares (humanoides, com pele, cabelo, cara e roupa). Neste caso, a experiência mais impactante foi a de relação com os avatares. Lembro-me de ficar surpreendida por parecerem “muito mais reais” dentro da RV do que no ecrã do computador (único contacto que tinha tido com eles até ao momento). Essa perceção era provocada sobretudo por uma maior sensação de densidade/massa/peso daqueles corpos e, também, pela criação de uma espécie de afeto pelas “personagens” (acentuado, talvez, por saber que representavam pessoas que conhecia). Houve também uma outra experiência impactante: quando o meu corpo “atravessava” o corpo dos avatares, isto é, quando o espaço que o meu corpo ocupava (na “realidade real”) coincidia com o espaço que o corpo do avatar ocupava (na RV). A sensação era ampliada quando essa sobreposição acontecia ao nível do tronco e quando o corpo do avatar ocupava, nem que por instantes, a maior parte do campo de visão representado nos óculos. Instintivamente, fechava os olhos, recolhia os braços para junto do peito e sentia uma espécie de tontura semelhante à vertigem. À medida que me fui habituando a essa sensação, comecei a explorar precisamente a ocupação do corpo do avatar, isto é, fazendo corresponder as partes do meu corpo às partes do corpo do avatar. Ao tentar repetir os mesmos movimentos, eventualmente, percecionava o corpo do avatar como meu. Naturalmente, todas estas sensações dependiam do estímulo visual e, por isso, é importante relembrar que me movia a partir do mote “ver para sentir”. Relativamente à experiência de movimento, lembro-me que estive, maioritariamente, no plano baixo (talvez porque, sem a visão como ponte para a “realidade real”, a relação com o chão significava alguma “segurança”). Precisamente porque era através da visão que acedia à RV, os movimentos de cabeça comandavam os restantes. Para além disso, lembro-me também de fazer alguns movimentos de braços, como se percorressem o espaço à minha frente, sem uma direção específica (penso que, porque não os via, movê-los parecia a única forma de provar que existiam).

O outro momento sobre o qual quero escrever é relativo ao mesmo ambiente azul, mas, desta vez, com apenas 1 avatar (figura de anime), que ocupava o espaço do meu corpo na RV e respondia em tempo real aos meus movimentos. Aqui, a relação entre os dados dos sensores que tinha no corpo e as coordenadas do corpo do avatar nem sempre era perfeita, o que fazia com que as posições e movimentos do corpo do avatar nem sempre correspondessem às posições e movimentos do meu corpo. Ao mesmo tempo (e contrariamente à experiência que tive com os outros avatares), aquela “personagem” não me representava. Apesar destas discrepâncias, fiquei surpreendida quando, ao mover-me na RV, de alguma forma, aquele corpo parecia o meu. Claro que dizer que “parecia o meu” é uma forma de enfatizar a sensação de correspondência dos dois corpos – uma sensação semelhante à de ver o meu corpo mover-se em tempo real através de uma câmara. Penso que seja importante referir que, nesta sessão, tinha uma proposta concreta de movimento: uma pequena sequência de movimentos correspondentes às 8 ações de Laban. Dancei a sequência várias vezes, dentro e fora da RV. Nas primeiras repetições da sequência, a sensação da correspondência de corpos foi mais presente, sobretudo nos movimentos em que os braços ou as pernas estavam no campo de visão (talvez houvesse até uma maior procura da minha parte para que estivessem – e, aqui, relembro que na RV não existe visão periférica e o movimento do globo ocular é quase inútil, sendo tudo compensado com os movimentos da cabeça). No entanto, com as várias repetições, lembro-me que fui investindo menos nessa procura de relação com o corpo do avatar (ou seja, nessa questão de manter o avatar no meu campo de visão). Naturalmente, a propriocepção foi-se sobrepondo à visão e a minha atenção foi-se desviando para os movimentos que fazia, somando à equação o facto de os movimentos terem características espaciais, temporais e dinâmicas muito específicas e de existirem de forma prévia e “independente” da experiência de RV. Ainda sobre esta memória deixo mais duas notas. A primeira é o impacto da RV no equilíbrio, que se torna muito mais instável (uma sensação semelhante à de dançar de olhos fechados). A segunda é que, quando vi as gravações do avatar a dançar a sequência de movimentos (que, na prática, era uma gravação do meu corpo a dançar), fiquei surpreendida com a organicidade dos movimentos do avatar (por serem mais próximos dos de um corpo real a dançar do que previa) mas também com o facto de não me reconhecer naqueles movimentos.

2. O que achaste mais interessante ou desafiador na experiência?

Tenho um particular fascínio pelo estudo do corpo e do movimento do ponto de vista mecânico. Achei muito interessante as possibilidades que o motion capture oferece a esse estudo, mas também a reflexão sobre as suas limitações e condicionantes. Mais uma vez, recorro a exemplos para explicar, na prática, ao que me refiro.

O modelo digital gerado pelo Xsens parece-me uma ótima ferramenta para o estudo da utilização das articulações nos movimentos. Quando estive a analisar os múltiplos ficheiros de captação das variações das ações do Laban, tornavam-se muito mais claras as micro-movimentações que antecediam o movimento propriamente dito, o impacto do movimento nas restantes articulações (quando o movimento era feito por apenas uma parte do corpo) e os trajetos de cada segmento do corpo no espaço. Por outro lado, perdia-se, por exemplo, a noção da ativação muscular ou as movimentações mais pequenas de articulações sem um sensor atribuído.

Ainda relacionado com esta captação das ações de Laban, achei desafiante o processo de repetição dos movimentos de forma simplificada e de variações mais complexas. Nas sessões em que estivemos a gravar os meus movimentos, não conseguia deixar de pensar na leitura que os sensores iriam fazer, ou seja, que dados seriam extraídos (o que afetava a noção de simplificação ou complexificação das ações). E antecipando-me um pouco, se o objetivo desta recolha de dados era o reconhecimento de movimentos em tempo real, geralmente, os movimentos de um bailarino são já uma combinação de ações não necessariamente no modo simplificado (uma complexificação da complexificação, portanto). Por isso, parecia-me que se estava a querer dar um salto muito grande. Mas voltarei a isto na última pergunta.

Toda a experiência de novidade da RV foi também, claro, muito interessante: fez-me ter experiências de movimento diferentes das que já conhecia. De uma forma geral, posso dizer que senti um afastamento do meu próprio corpo, quando era substituído por um outro virtual (experiência caranguejo-eremita: ia adotando diferentes carapaças). Mas, ao mesmo tempo, de aproximação, quando o meu contacto sensorial com a “realidade real” era reduzido e a ponte que me restava era a minha propriocepção. Posso acrescentar que achei a RV uma experiência solitária, quase de isolamento da “realidade real”. Essa perda de relação com o espaço e as pessoas “reais” afetou também a minha forma de me mover, diminuindo a consciência externa de mim mesma – por outras palavras, sentia-me a “dançar como se ninguém estivesse a ver”.

3. Como a realidade virtual se compara à dança no mundo real?

De facto, é uma pergunta a fazer: como se compara a dança que acontece na “realidade real” com a dança que acontece na RV? E em último caso, em que medida é que existe dança na RV?

Acho que fazer uma comparação é procurar pontos em comum. No meu entendimento, os sensores talvez sejam esses pontos transversais. São eles que fazem a tradução dos movimentos reais para os movimentos virtuais. Nesse sentido, tudo o que tenha a ver com os dados com que os sensores trabalham é comparável: as formas que o corpo desenha no espaço, a velocidade com que oscila entre formas, as deslocações que faz, as variações na quantidade de informação, a conjugação destes fatores, e por aí fora. No entanto, há bastantes coisas que “pertencem” à dança que escapam aos sensores, como a individualidade e expressividade do/a bailarino/a, a intenção dos movimentos e a sensibilidade. E quando se compara a dança dos corpos virtuais com a dança dos corpos reais, há uma notória diferença na sua complexidade. Possivelmente, abandonar a comparação pode fazer com que nasça uma “nova dança” virtual, aproveitando as características dessa realidade que não pertencem à “realidade real”. Por outro lado, não fazer uma separação entre dança do mundo real e dança na RV poderá significar uma única dança que se estende por diferentes realidades e é influenciada por ambas.

No que toca à minha experiência no contexto deste projeto, sinto que é difícil compreender qual o espaço de atuação da dança propriamente dita. Sem querer entrar em definições do que é ou não é dança, parece-me que que estive mais focada na pesquisa de movimento sem estar associada a uma linguagem, ou a uma forma de expressão artística como a dança. Se eu puder então transformar esta pergunta na comparação entre a experiência de movimento na RV e no mundo real, parece-me que um dos aspetos que se destaca é o fator novidade, não só dos ambientes em que me colocavam, mas também dos diferentes corpos que me deram. Mergulhar num ambiente novo, ou num corpo novo, despertou em mim a vontade de explorar as suas potencialidades, observar as suas características, testar os seus limites ou simplesmente brincar com esses elementos. Naturalmente, a exploração de movimento era estimulada por esta curiosidade, focando-me mais nas consequências do movimento do que no movimento em si.

Outra diferença que também me parece importante destacar é a instantaneidade com que se muda entre ambientes e corpos (possibilidade de teletransporte), contrariamente às “transições no tempo” do mundo real. Não posso dizer que essas mudanças abruptas tenham causado alguma sensação muito específica ou um impacto muito concreto na minha forma de dançar. Mas faz-me refletir que fui nutrindo afeto por determinados espaços e corpos: para cada novo espaço ou corpo, precisava de um pequeno tempo de adaptação.

4. Sentiste que o modelo do corpo era uma representação precisa do teu corpo real?

Posso escrever sobre diferentes aspetos de precisão. O posicionamento espácio-temporal do modelo, em relação ao do meu corpo, foi sempre bastante preciso. Ainda que, por vezes, os sensores se desregulassem e o modelo não correspondesse exatamente ao posicionamento do meu corpo, a resposta ao meu movimento era sempre imediata e suficientemente precisa para a reconhecer o movimento que tinha feito. No entanto, como referi antes, não senti que o modelo representasse com precisão a especificidade/individualidade do meu movimento (aliás, das gravações que fui vendo dos vários modelos, parece-me que todos têm uma mesma especificidade de movimento que se sobrepõe à dos corpos reais a partir dos quais foram feitas essas gravações).

Depois, posso pensar também na precisão dos modelos relativamente à representação das minhas características físicas. Comparo 3 dos modelos com que fui dançando: a personagem de anime, o “manequim” do Xsens e o corpo composto por figuras geométricas. Entre estes, senti que o manequim me representava com maior precisão. Por um lado, porque o seu esqueleto continha as principais articulações e zonas móveis (pescoço, ombros, cotovelos, pulsos, ancas, joelhos, tornozelos, peito e lombar) e era revestido por formas semelhantes à minha anatomia. Ao corpo geométrico faltavam algumas articulações e as formas de que era composto não correspondiam tão bem às do meu corpo. Por outro lado, a ausência de detalhes físicos do manequim (como cara, roupa ou cor) dava-lhe uma neutralidade que mais facilmente representaria qualquer corpo real. Aqui, a personagem de anime era demasiado específica nestes detalhes (que eram muito distintos dos meus), o que mais facilmente me fazia sentir que não me representava.

5. Como foi dançar com um modelo abstrato em vez de um modelo do corpo?

6. Achaste que o modelo abstrato deu-te mais liberdade de movimento ou expressão?

7. O modelo abstrato inspirou-te a mover de maneiras novas ou diferentes?

Porque o modelo abstrato era menos representativo do que o modelo do corpo (como escrevi antes), a minha experiência de dança esteve um pouco mais desvinculada da RV. Ainda que o modelo abstrato respondesse diretamente ao meu movimento, a qualidade abstrata (que por si só, designa a não representatividade) sobrepôs-se – quase como se a RV trabalhasse no sentido de se fundir com a minha perceção da realidade, mas o modelo abstrato no sentido contrário. Por isso, a experiência de dança era novamente mais próxima da “experiência real”, mais sedimentada nas perceções “habituais” do meu corpo em movimento. Claro, afetada também pelas condicionantes da RV (entre elas, um campo de visão menos alargado e dependente dos movimentos da cabeça, a presença do headset e a perda de equilíbrio).

Ainda assim, ao reviver a memória de dançar com o modelo abstrato, parece-me que os dois corpos se afetam mais um ao outro do que tenho escrito até agora. Ou seja, não me lembro concretamente de ter sentido isto no momento em que dançava, mas agora, no processo de relembrar a experiência, torna-se mais difícil separar as perceções individuais de cada um. Sinto isto muito claramente ao pensar no movimento dos meus braços e das minhas mãos, enquanto via através dos óculos uma parte do volume geométrico que os representava na RV: um vértice pontiagudo e que, por isso, não incluía a mobilidade do meu pulso, da minha mão ou dos meus dedos. Estas características da forma geométrica estão muito presentes na memória do movimento dos meus braços. Não porque me influenciaram a fazer movimentos mais retilíneos e “cortantes” ou a imobilizar mais o meu pulso, a minha mão ou os meus dedos, mas porque, independentemente do movimento que eu me imagine a fazer, ele me parece sempre carregado destas características.

Ao abordar a questão da liberdade do corpo, comecei por pensar que o corpo é tão livre numa experiência de RV como na “realidade real”, uma vez que ele permanece nessa realidade. Ou seja, as condicionantes físicas que definem o grau de liberdade do movimento são as mesmas quer eu ponha ou tire um headset (posso não ter aqui em conta as condicionantes do headset, já que, pensando em toda a amplitude da liberdade de movimento, o seu impacto é mínimo). No entanto, para ponderar as possibilidades que a RV pode trazer ao movimento, é necessário procurar o plano em que a virtualidade se funde com a realidade.

Esta ideia de considerar duas formas de interação entre a realidade real e a virtual fez-me pensar que, nos vários momentos em que experimentei a RV, fui fazendo naturalmente essa oscilação de foco entre o corpo real e o corpo virtual (como fui descrevendo nas respostas anteriores). Portanto, nos momentos em que a minha perceção corporal permaneceu vinculada ao meu corpo real, toda a RV foi um estímulo para o movimento (considerando os momentos de improvisação), como seria qualquer outro elemento do ambiente real. Aqui, a novidade das formas e texturas da RV pode ter, então, trazido novas respostas físicas e expressivas à minha forma de dançar. No entanto, isto não se traduzia numa ampliação do grau de liberdade. Por outro lado, nos momentos em que consegui transportar-me para o corpo virtual (percecioná-lo como meu), independentemente da resposta física, a experiência de movimento era afetada. Este afastamento do corpo real fez-me, de facto, sentir maior liberdade, associada, sobretudo, à sensação de imaterialidade do corpo virtual.

8. Achas que a dança com modelos abstratos pode ser uma forma útil de explorar a identidade ou a emoção?

Acho que, para responder a esta pergunta, precisava de ter explorado mais, em tempo real, a relação dos modelos abstratos com a minha noção de identidade e com os estados emocionais. Para além disso, pelo que tenho escrito, parece-me que a experiência de relação com os corpos virtuais está muito dependente da subjetividade da minha perceção da realidade em geral e do meu corpo em particular. Posto isto, resta-me indagar o que talvez pudesse fazer sentido para mim.

Parece-me que poderia ter sido interessante explorar mais a fundo o impacto de diferentes corpos virtuais na perceção corporal (identidade): representativos ou abstratos, em tamanho real ou noutras escalas, com mais ou menos partes, com diversas formas, com mais ou menos movimento próprio, etc. Talvez uns fossem mais propícios à tal fusão de perceções do que outros.

Depois, relativamente às oscilações emocionais, acho que precisaria de outro contexto para as explorar: menos interrupções na experiência de RV, menos estímulos externos e mais tempo de imersividade, para que pudesse efetivamente ser estimulada nesse sentido.

9. Como foi a experiência de utilizar os sensores low-budget vs o fato completo XSens?

Diria que não senti grande diferença entre os dois modelos de captação. Em termos de conforto, os sensores avulsos ficam mais expostos e, por vezes, impediam determinados movimentos no chão (sobretudo porque tinha medo de os estragar), enquanto que o fato permite que eles fiquem mais protegidos e próximos do corpo. Quanto à captação do posicionamento do meu corpo, os sensores Xsens eram bastante mais precisos e o movimento do corpo virtual era mais contínuo. No entanto, não senti que essa diferença tivesse um impacto preponderante na experiência de RV.

10. Como achas que a tecnologia de realidade virtual e motion capture pode ser melhorada para a dança?

O meu conhecimento sobre realidade virtual e motion capture não é muito extenso. Ao longo das várias sessões, fui tentando perceber o funcionamento das tecnologias utilizadas, mas de forma muito geral. Para me ajudar a responder melhor à pergunta, quero primeiro fazer um resumo do meu entendimento do processo, ainda que eventualmente nem tudo esteja 100% correto.

Para captar o meu movimento, eram utilizados sensores, colocados nos segmentos do meu corpo entre as principais articulações. Os sensores recolhiam dados sobre a sua posição no espaço (sistema de coordenadas cartesiano) a cada instante (cerca de 10 frames por segundo). A partir desses dados, era possível recriar a minha posição no espaço, combinando os dados dos vários sensores. No processo de reconhecimento das 8 ações de Laban, importavam sobretudo as variações das posições dos sensores em relação uns aos outros. Relativamente à RV, acessível através do headset, consistiu quase sempre num espaço plano e infinito (sem paredes), sendo que a zona de ação era limitada de acordo com a sala real, e um modelo de corpo, receptor dos dados dos sensores, e que foi tomando diferentes formas ao longo das várias sessões.

1. Posicionamento dos sensores

Compreendo que, para captar o corpo na sua totalidade sem ter de recorrer a um número gigante de sensores, seja necessário definir pontos estratégicos de “maior importância”. No entanto, fico na dúvida se estas posições são as melhores em todos os casos. Se estiver correta ao achar que, para compensar a falta de dados sobre toda a amplitude do corpo, o computador (?) faz alguns cálculos para conseguir estabelecer a posição dos pontos intermédios, parece-me que, para além do modelo de corpo nunca corresponder a 100% ao corpo que dança, o conjunto de movimentos possíveis do modelo será mais limitado do que o do corpo real (o que até deveria ser o contrário). A meu ver, se o objetivo do motion capture é tentar reproduzir dança virtualmente, apostaria em concentrar o número de sensores por zona do corpo, ainda que isso implicasse danças de apenas pequenas partes do corpo.

Gostava também de notar que um braço é uma parte do corpo conceptualmente delimitada entre o pulso e o ombro, mas que, na prática, o braço não acaba nem no pulso, nem no ombro. Quero com isto dizer que o corpo move-se sempre como um todo. Quando vejo avatares a dançar, parece-me sempre que os membros, o tronco e a cabeça se movem de forma isolada, como se o movimento fosse apenas uma soma de partes. Talvez os modelos de corpo pudessem ter mais isso em conta.

Por fim, deixo também a minha vontade de se criarem sensores para o interior do corpo. O motion capture está muito preocupado com os X, os Y e os Z do corpo, mas há outros gestos (musculares, viscerais, sensoriais, emocionais) que não se medem em coordenadas espaciais e que também dão “forma” ao movimento.

2. Recolha de dados dos sensores

Outra dúvida que tenho relativamente aos sensores, é sobre a forma instantânea e intermitente com que lêem o movimento. Ainda que essa leitura funcione bem para desenhar o movimento do corpo virtual em sincronia espácio-temporal com o do corpo real, parece-me que há uma grande diferença no modo de entender a continuidade. Ou seja, um movimento acontece num intervalo de tempo indivisível, e não em vários instantes. Para além disso, agrupar informação sobre um movimento num instante temporal é ignorar a existência de múltiplos micro-movimentos que o compõem e que o antecedem e precedem (correntes fluidas de energia). Por exemplo, como o braço não acaba no pulso ou no ombro, um movimento do braço é composto por vários movimentos de outras partes do corpo, desfasados temporalmente – que começaram e terminaram antes e depois do movimento.

Nesse sentido, a própria tentativa de caracterizar um movimento (em propostas como as ações de Laban) é também uma forma de fazer um recorte ao movimento, definindo um início e um fim e destacando uma parte do corpo. E por isso, quando se pretende fazer o reconhecimento do movimento através do motion capture, estes fatores deveriam ser tidos também em conta. Começar por movimentos mais simples, com o início, o fim e a agência de determinada parte do corpo mais evidentes, poderia ajudar nesse processo.

3. Realidade virtual

Por fim, no que toca à realidade virtual, creio que poderá ser uma ferramenta importante para a reflexão sobre o corpo – a proprioceção, a sensorialidade e a presença. Aproveitando a virtualidade, poderá ser interessante explorar realidades alternativas enquanto estímulo para o movimento, quer pelos elementos que integram o ambiente, quer através de modelos de corpo mais distantes da figura humana. Para além disso, parece-me que alimentar a RV de elementos que interajam com outros sentidos para além da visão poderá proporcionar uma experiência ainda mais complexa. Gostava também de deixar escrito que acredito que o conhecimento das pessoas que trabalham com o corpo será muito importante para o desenvolvimento da RV e, também, para o estudo do seu impacto.

27 de julho de 2024

Kaput! – um protótipo de toda a coreografia (2023)

Disponível em: https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/16790

Resumo Contextualizado por um Mestrado em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais (Escola Superior de Dança), na Especialidade em Coreografia, Kaput! é o resultado de um processo de pesquisa de um entendimento coreográfico propiciador da criação de um solo.

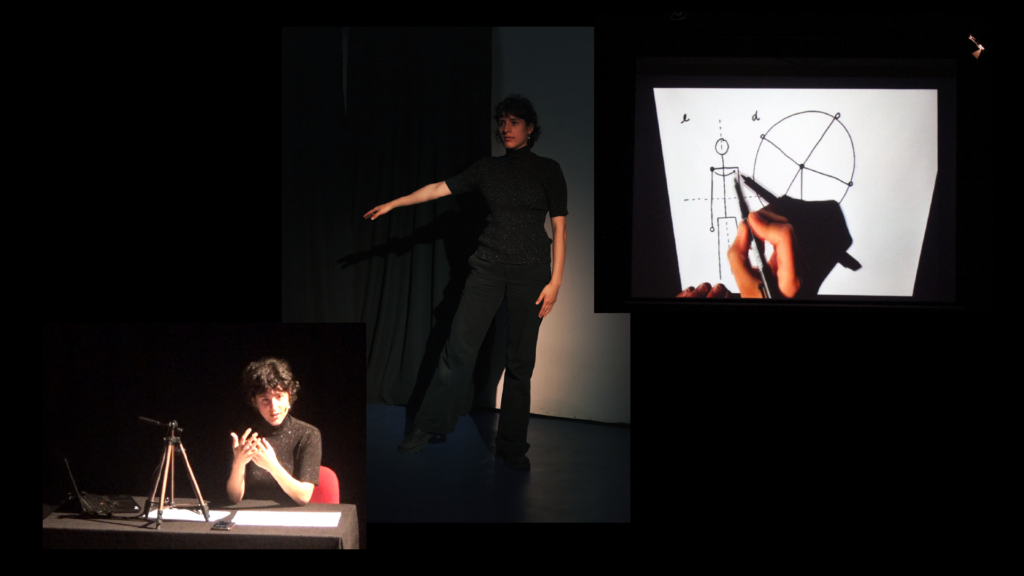

A redefinição do conceito de coreografia é feita a partir da conceção sintética do corpo enquanto uma entidade abstrata, cujas deslocações espaciais se tornam unidades para a composição coreográfica, resultante de processos combinatórios provenientes da matemática. Daqui, surge uma proposta que pretende conter a ideia de ‘toda a coreografia’, e, em consequência, um protótipo da sua materialização. Deste modo, é criado o termo ‘objeto coreográfico’, para caracterizar Kaput! como objeto artístico, e é proposto o formato de conferência-performance, para o apresentar a um público.

Estimulado, inicialmente, por uma elaboração temática construída em resposta à narrativa da peça de teatro musical Little Shop of Horrors, o processo de criação de Kaput! foi-se transformando numa investigação sobre a própria matéria coreográfica, espoletada pela procura de uma compatibilidade entre as intenções de criação e os materiais explorados em estúdio. A postura analítica e a observação lógica que pautaram esse processo investigativo, cada vez mais distanciado do estúdio, permitiram o estabelecimento de condições de criação coreográfica particulares ao projeto, fundamentadas por premissas específicas de definição de corpo, de movimento e de coreografia e potenciadas por um mecanismo de composição coreográfica quase autónomo. Por fim, já de regresso ao estúdio, a fase final de incorporação dos materiais gerados focou-se, sobretudo, na transferência direta desses conceitos para a consciência do corpo e experiência de movimento, bem como nos mecanismos utilizados nesse transporte.

As apresentações de Kaput!, dirigidas à partilha, não só do objeto coreográfico, mas também da viagem de criação, integraram um momento de exposição verbal e ilustrativa, um outro de ativação da coreografia e um último de conversa com o público.

Palavras-chave corpo, movimento, coreografia, matemática

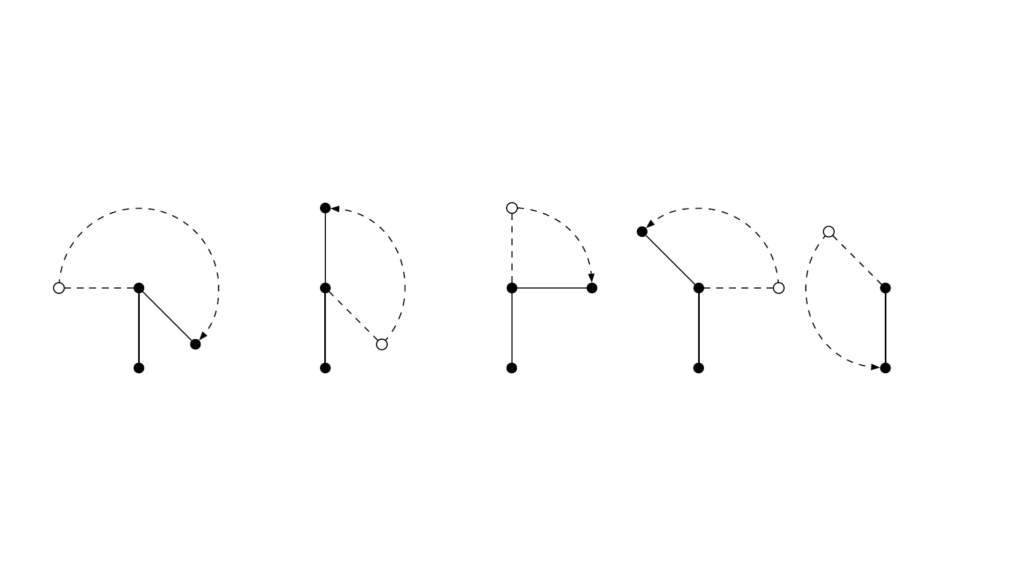

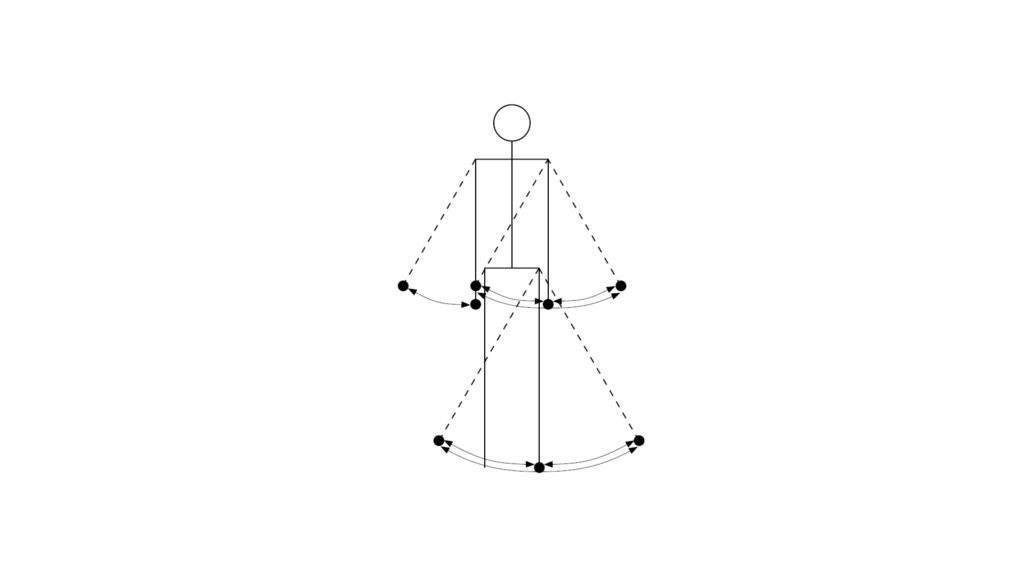

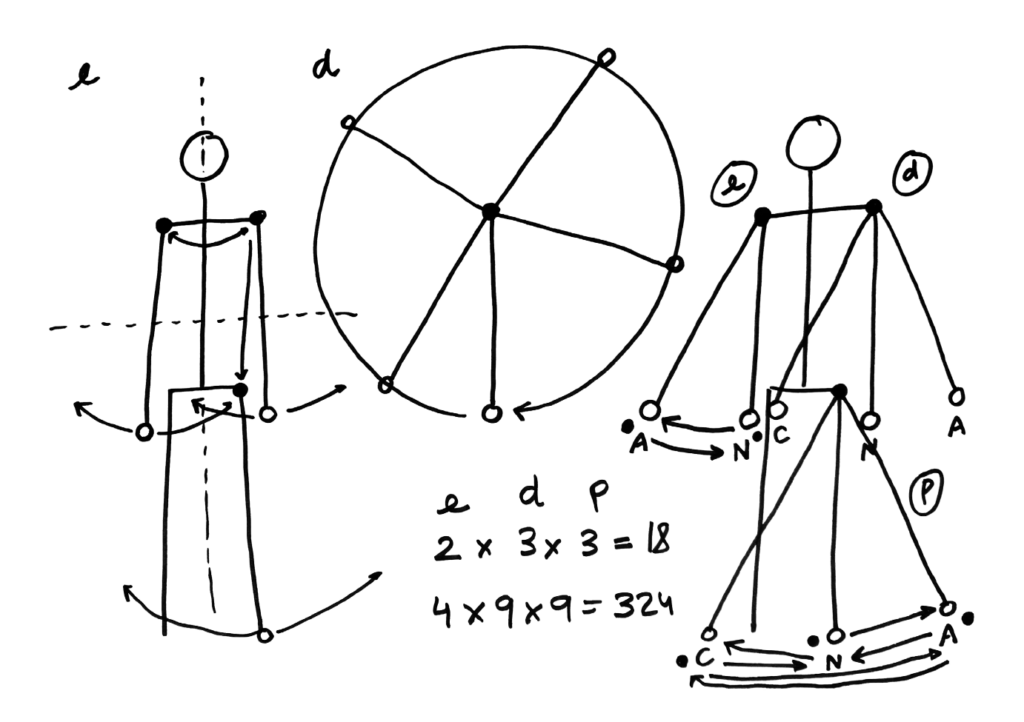

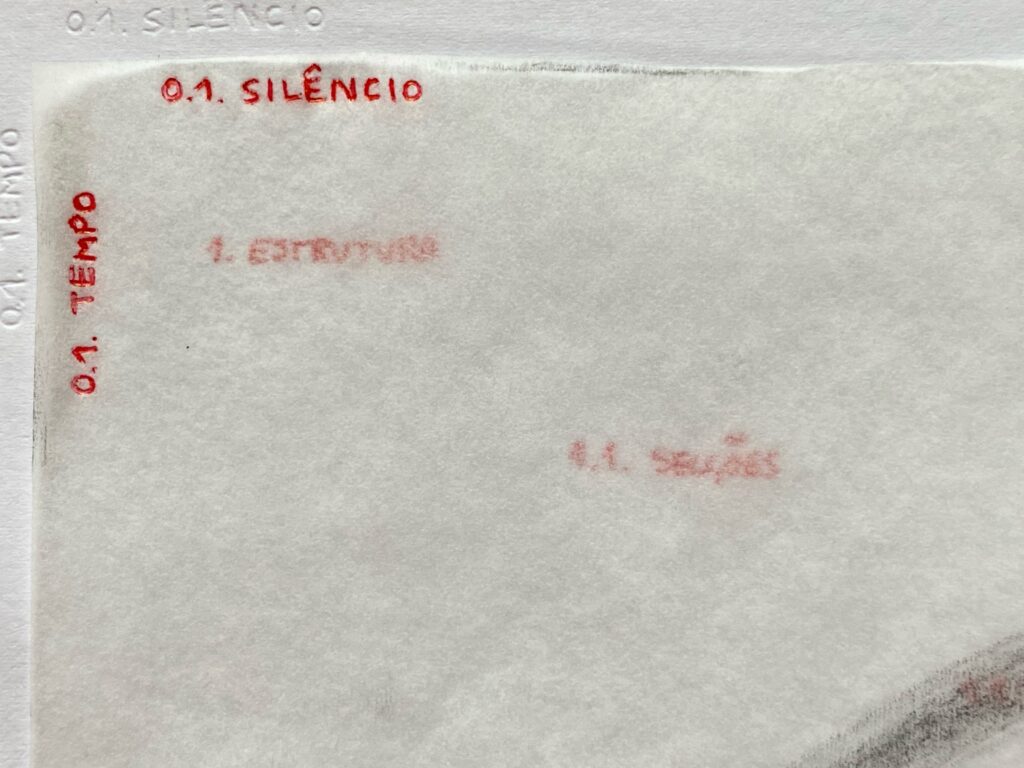

K! é um protótipo de toda a coreografia. Ou seja, é uma proposta de materialização coreográfica sustentada por uma definição muito precisa de coreografia, que fui formulando ao longo do processo de trabalho. Esta definição parte do entendimento abstrato e geométrico do corpo e do movimento, utilizando o ponto como unidade de localização e referência. Desta forma, um corpo é mapeado e definido por um conjunto específico de pontos que adotam um conjunto específico de relações entre eles. Já um movimento é a transição entre quaisquer duas dessas relações entre pontos. Como resultado, a coreografia é o conjunto de todas as possibilidades de sequencialização, de todas as possíveis transições, entre todas as relações de pontos do corpo.

K! é protótipo porque, na impossibilidade de chegar a esta coreografia total, foquei-me em apenas 3 pontos do corpo – as extremidades do braço esquerdo, do braço direito e da perna direita – e em 3 relações espaciais desses pontos com o resto do corpo – uma posição neutra, uma aberta e outra cruzada. Das combinações destas premissas, surgiram 18 possíveis relações espaciais entre as partes do corpo, ou seja, 18 posições, e 324 possíveis transições entre elas, ou seja, 324 movimentos. Para compor a coreografia, ordenei todos os movimentos numa sequência contínua, onde cada um surge apenas uma vez.

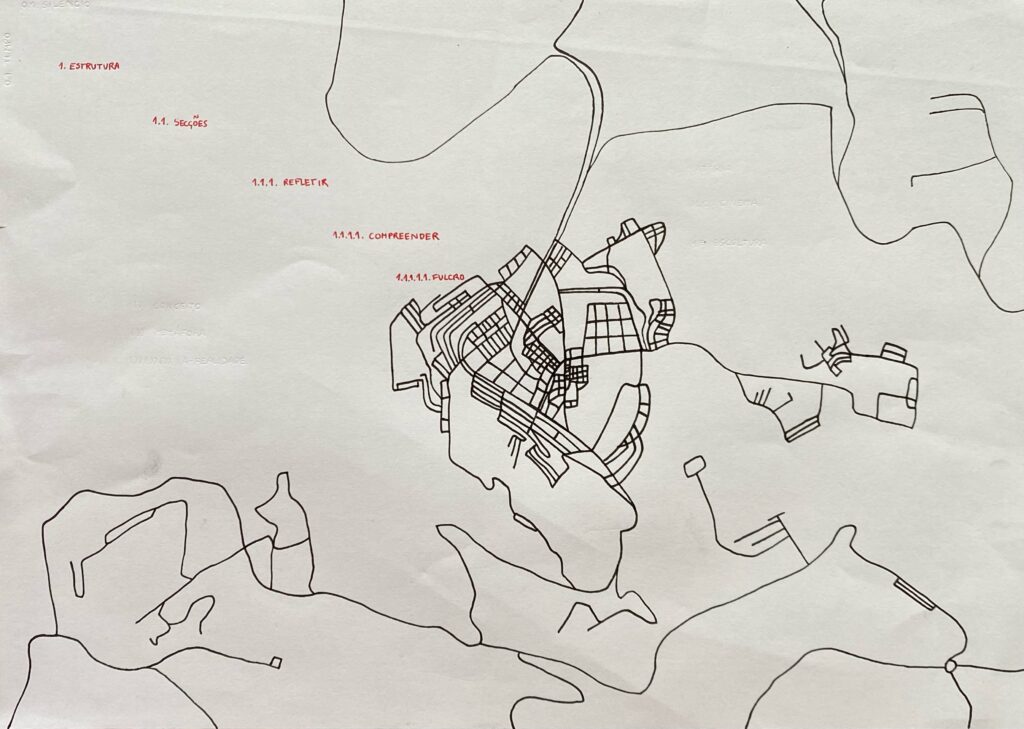

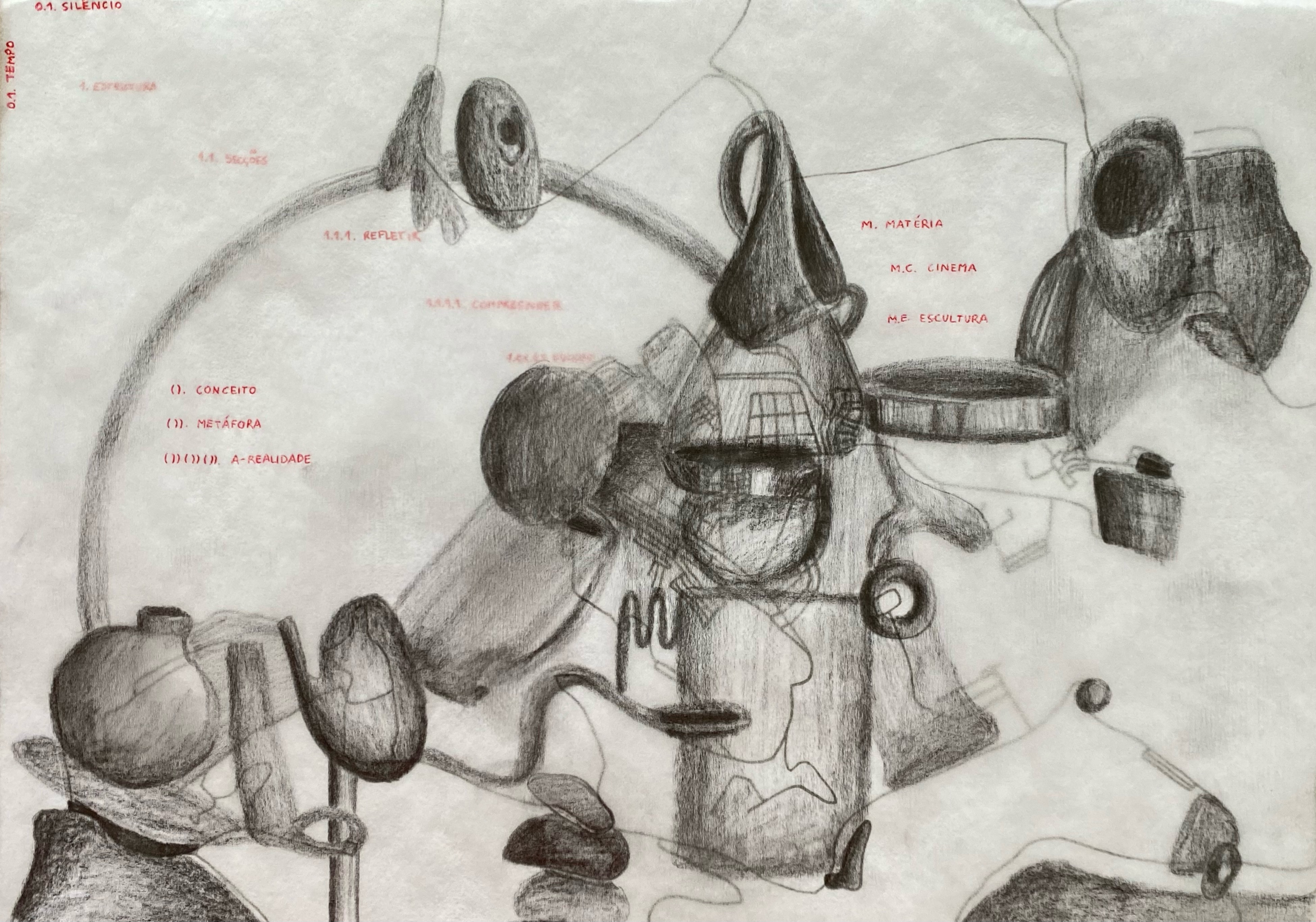

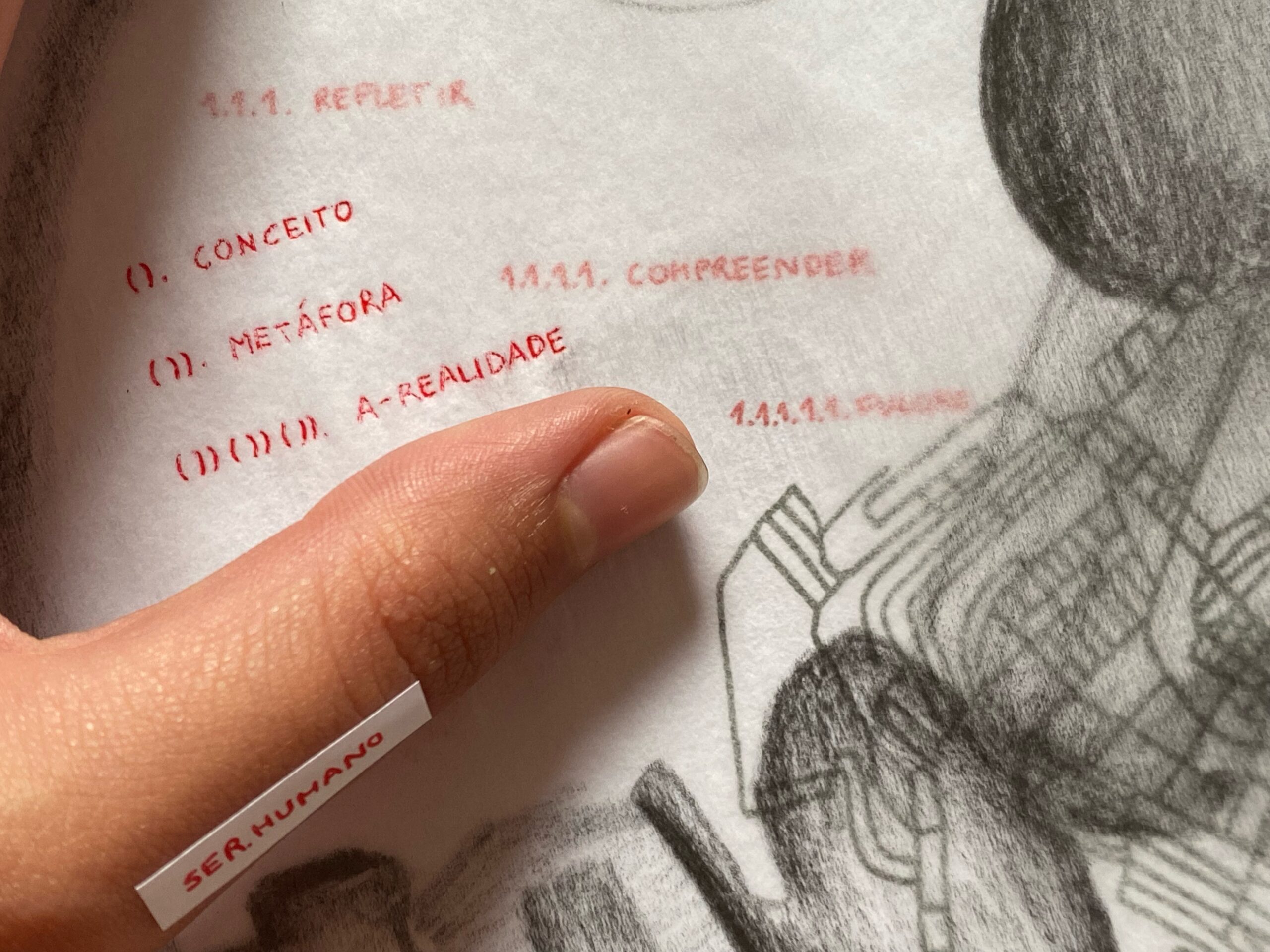

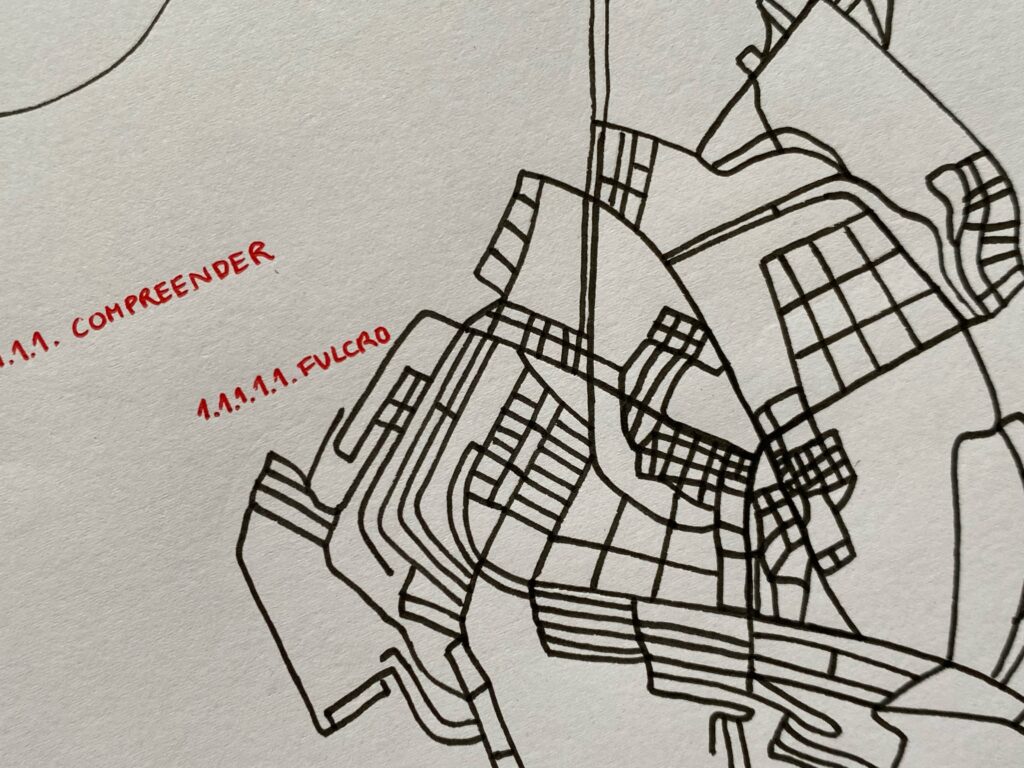

Esta coreografia K! foi materializada através de um processo de incorporação. Este pressupôs, por um lado, a memorização da composição de cada movimento, bem como da sua ordem na sequência coreográfica; e, por outro, a transferência dos entendimentos de movimento e de corpo particulares a K! para a minha consciência cinestésica. Ao longo do processo de incorporação, fui criando diversos mecanismos que me auxiliaram na memorização da sequência coreográfica, como a sua divisão em secções, a anulação momentânea dos membros que, em determinados movimentos, não alteravam a sua localização no espaço, ou associações imagéticas e narrativas a pequenos grupos de movimentos. Outro mecanismo muito importante para a incorporação da coreografia foi a criação de um gráfico que condensava as combinações das trajetórias dos três membros, servindo de partitura para a aprendizagem dos movimentos.

De forma a ser apresentado como objeto artístico, K! é entendido como um objeto coreográfico, em vez de, por exemplo, uma peça de dança, uma obra coreográfica ou um espetáculo. Este termo vem abraçar o caráter fixo, sólido, permanente da coreografia proposta, bem como a sua menoridade e densidade. Em oposição a esta ‘objectualidade’, criei uma envolvência em formato de conferência-performance para, por um lado, alargar a menoridade às dimensões espaciais e temporais de um palco e, por outro, diluir a densidade através de uma aproximação ao seu interior. As apresentações do projeto englobavam, portanto, uma exposição verbal e ilustrativa do processo criativo de K!, a ativação da coreografia e uma conversa com o público.

Na continuação de K!, surge o relatório final de mestrado. À imagem da coreografia, é composto por 171 capítulos-fragmento, organizados linearmente numa lógica interna de progressão de assuntos e não linearmente através de propostas de interligação entre ideias semelhantes em diferentes zonas do relatório. O principal motivo para esta fragmentação foi a necessidade de oscilação entre pontos de vista, modos de escrita e temáticas para reflexão. Foi na articulação entre uma escrita que fixa os contornos do objeto e outra que propõe aberturas a partir desses mesmos contornos, que encontrei um relatório coerente com o projeto.

O processo de criação de K! foi marcado por deslocações a lugares desconhecidos, geralmente amparadas por tentativas de os tornar familiares. Acreditando, ingenuamente talvez, na possibilidade de conhecimento total de um assunto, decidi envolver-me numa ficção de que seria possível formular uma proposta que condensasse toda a coreografia. Contudo, ainda que encare este projeto como um lugar inofensivo de pesquisa artística pessoal, não posso deixar de sentir uma certa preocupação com o perigo do todo, quando não admite espaço para o que o transborda. Quero, por isso, deixar claro que as afirmações K! não se sobrepõem a quaisquer outras e que a inflexibilidade dos contornos que criei reverbera apenas dentro do projeto. Fico com um desafio: como posso gerar vida coreográfica a partir da morte por classificação?

30 de novembro de 2023

Snapshot. No Atelier de… Joana Franco (2023)

Joana Franco (Viana do Castelo, 1999) começou a dançar aos três anos. Pela aprendizagem técnica mas também pela impactante experiência das regras e códigos do ballet, pode dizer-se que o seu percurso artístico aí se iniciou, e continua agora, vinte anos volvidos, em projectos que equacionam a “coreografia sem dança”. Uma obsessão pela decomposição do corpo leva-a à identificação de pontos e blocos articuláveis de acordo com um sistema finito, que “também dança”, mas que muitas das vezes toma a forma partilhável de performance por instrução. Pela activa inquietação – muitas vezes com uma formulação expressa enquanto interrogação – ? – que a vai dirigindo a um registo interdisciplinar, diz que ainda não sabe qual o termo certo para se referir ao que faz.

Por Catarina Real

Entrevista disponível em: https://www.artecapital.net/snapshot-94-joana-franco

Geometrias da sintonia — uma investigação sobre ferramentas de improvisação transversais à dança e à música a partir do trabalho do coletivo TETO (2022)

Revista de Investigação Artística, Criação e Tecnologia: N.º 5 (novembro 2022)

Joana Franco

ISSN: 2184-8459

Palavras-chave: Criação Coreográfica, Gerar Materiais de Movimento, Registo do Processo

Disponível em: https://riact.belasartes.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2022/11/RIACT_5.pdf

Resumo Geometrias da sintonia explora um conjunto de ferramentas de improvisação desenvolvidas pelo coletivo TETO (Joana Franco, João Gato, Lara Maia e Samuel Dias), com o objetivo de propor uma relação simbiótica entre dança e música no contexto de investigação artística em estúdio. Em primeiro lugar, são introduzidas algumas características da improvisação na dança e na música, desenvolvidas depois numa secção sobre a ferramenta “composição instantânea”. De seguida, aborda-se o conceito de transversalidade, isto é, o entendimento comum de conceitos inerentes à prática de dança e de música, analisados através do “gráfico”. No terceiro capítulo, fala-se da temporalidade das ações performáticas, concluindo-o com a partilha da experiência da ferramenta “monotonia”. Por fim, é apresentado o conceito de esforço, utilizando o exemplo da ferramenta “tema e variação” para aprofundar a sua aplicação prática.

INTRODUÇÃO

“In the 1940s, Merce Cunningham and his life partner, composer John Cage, developed a radical new concept: music and dance could exist independently within the same performance. The dancers’ movements would no longer be tied to the rhythms, mood, and structure of music.” 1

(Merce Cunningham Trust, 2021)

“[Trisha] Brown’s early improvisations were set to breath, silence, and the sounds of footfalls; without strong aural components, audiences could focus more on the movements than on the accompaniment.” 2

(Walker Art Center, 2022)

“With The show must go on, Jérôme Bel dissects the performance mechanisms, staging about twenty performers and a DJ who plays the last thirty years hits one after another. He plays with the performance expectations and with mirror-effects between performers and spectators.” 3

(Association RB, 2016)

Os três exemplos apresentam diferentes propostas de relação entre dança e música. Cunningham encontra uma associação em pontos sensíveis, provocados pelo acaso, em que os dois planos, coreográfico e musical, se cruzam. Brown encontra uma outra através de um “corpo-orquestra” que, enquanto dança, gera igualmente som através das suas manifestações fisiológicas e da sua movimentação no espaço. Bel encontra ainda outra relação quando dá destaque a temas musicais que ativam sensações e evocam memórias nos espectadores, acompanhando-os com situações corporais que sublinham essas imagens, numa relação quer de adição, como de oposição. Contudo, o motor criador destes contextos é a criação coreográfica, o que predetermina uma visão a partir do prisma da dança onde as variadas formas de utilizar música pretendem alargar as suas fronteiras em vez de estudar modelos de complementaridade entre as duas linguagens artísticas.

Proponho-me a refletir e a indagar uma possível relação simbiótica entre dança e música, através da articulação de conceitos comuns e sugerir um entendimento uno dos seus principais componentes. A minha pesquisa parte do trabalho de investigação do coletivo TETO, no qual me insiro, e que tem vindo a explorar esta relação através da criação de ferramentas de improvisação e da sua manipulação em estúdio.

Depois de uma breve contextualização sobre a proposta do coletivo, cada capítulo deste trabalho esmiúça conceitos específicos associados a cada uma das ferramentas. Em primeiro lugar, são introduzidas algumas características da improvisação na dança e na música que podem ser potenciadoras de um trabalho artístico investigativo, desenvolvidas depois numa secção sobrea ferramenta “composição instantânea”. De seguida, aborda-se o conceito de transversalidade, isto é, o entendimento comum de conceitos inerentes à prática de dança e de música, analisados através do “gráfico”. No terceiro capítulo, fala-se da temporalidade das ações performáticas, concluindo-o com a partilha da experiência da ferramenta “monotonia”. Por fim, é apresentado o conceito de esforço, utilizando o exemplo da ferramenta “tema e variação” para aprofundar a sua aplicação prática.

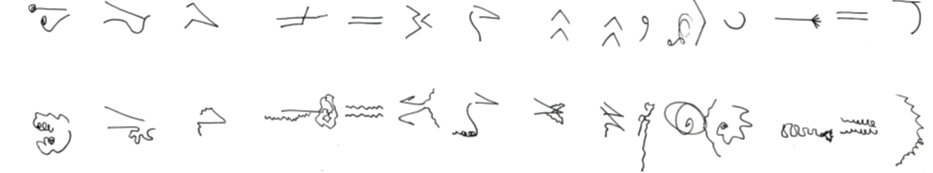

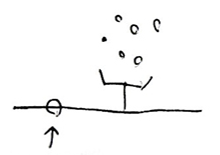

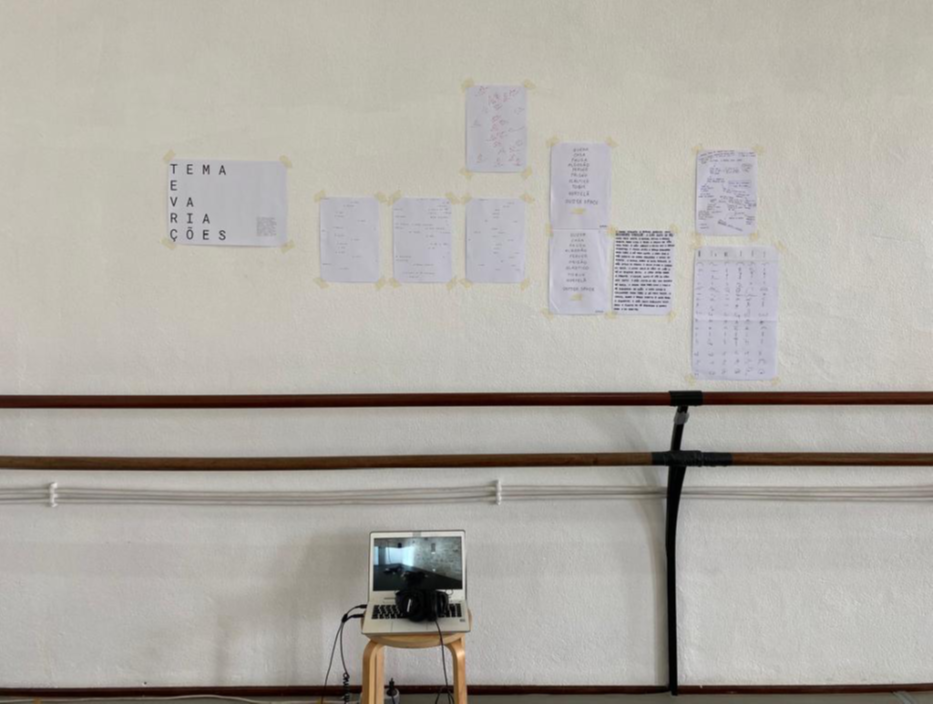

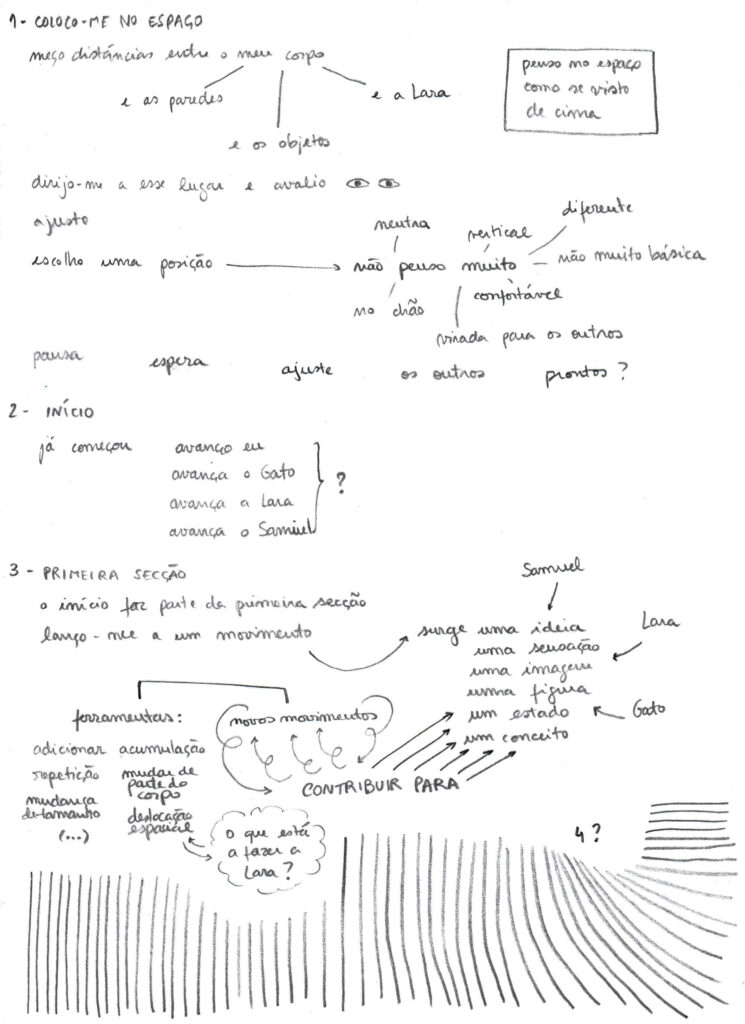

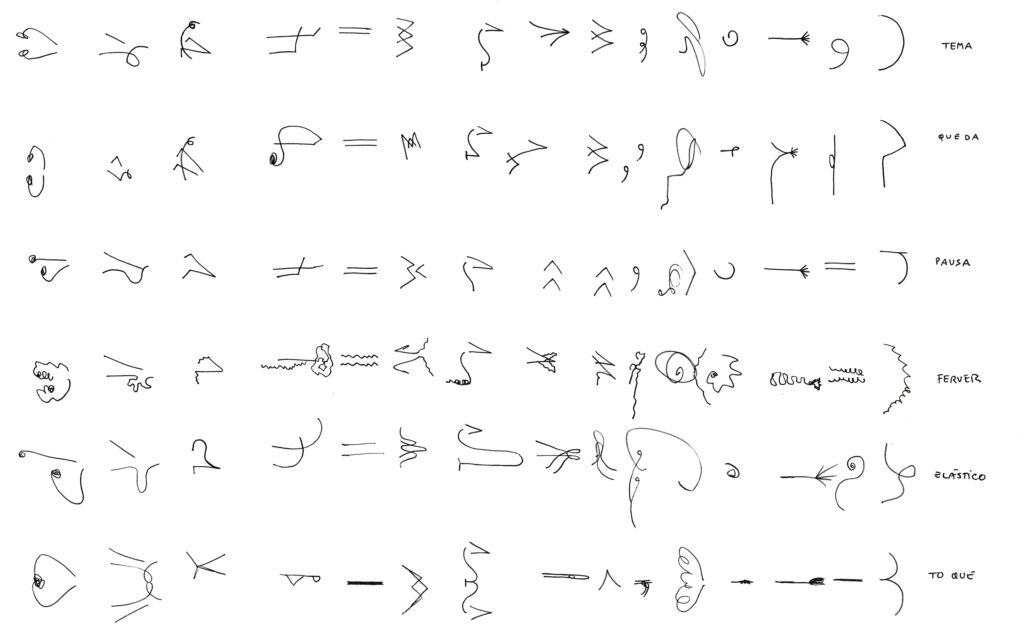

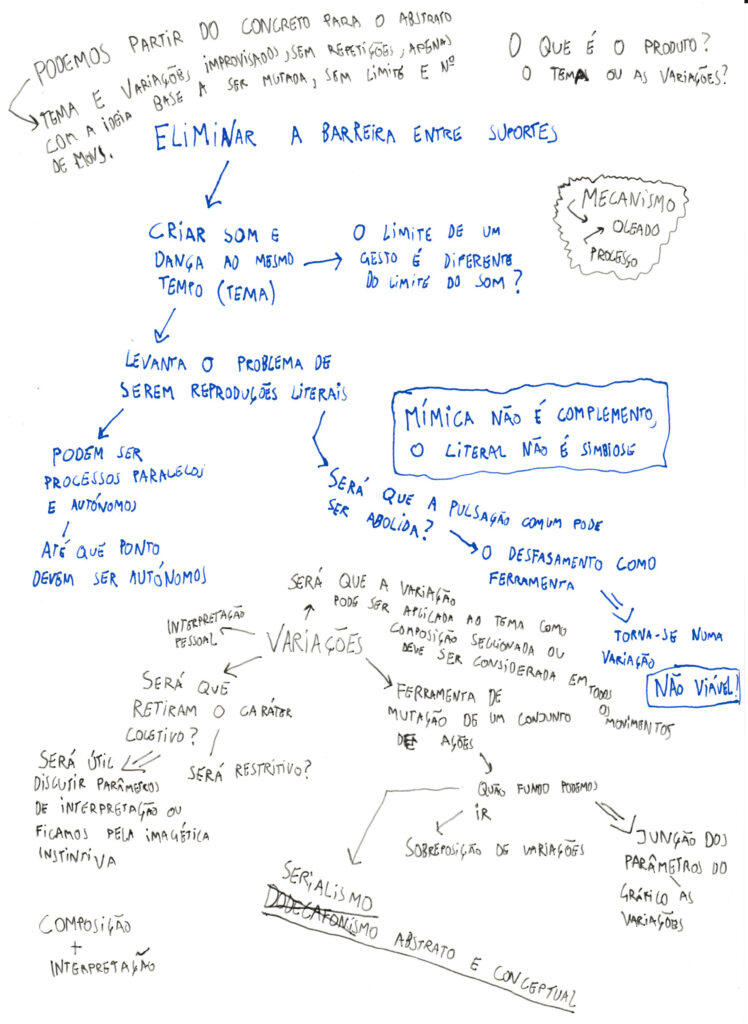

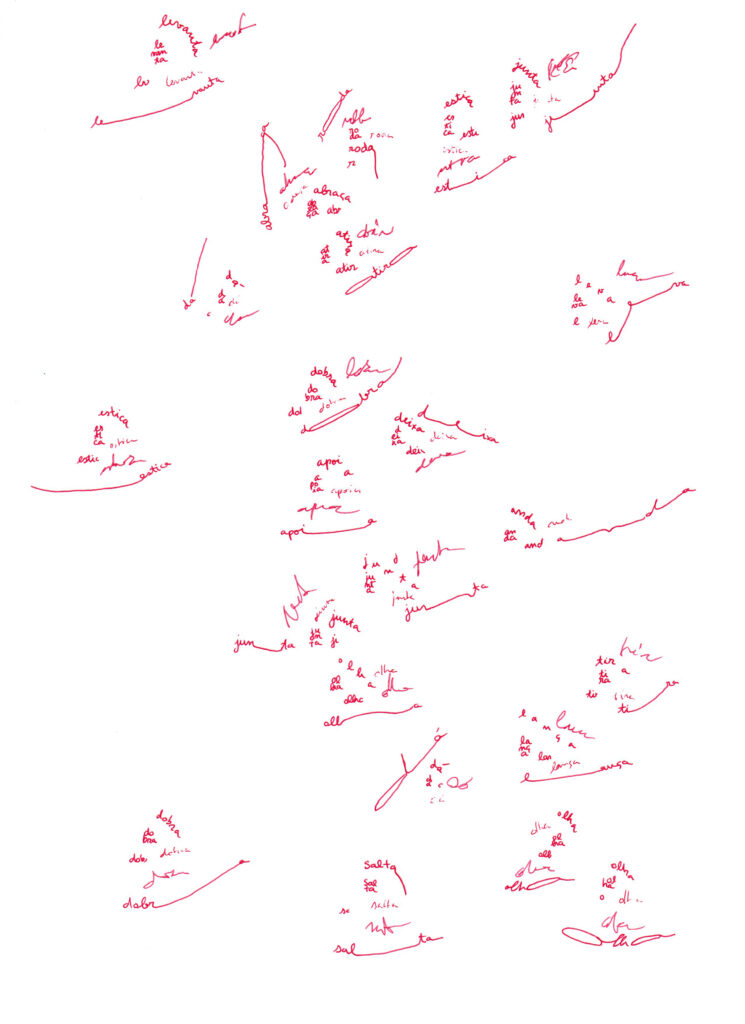

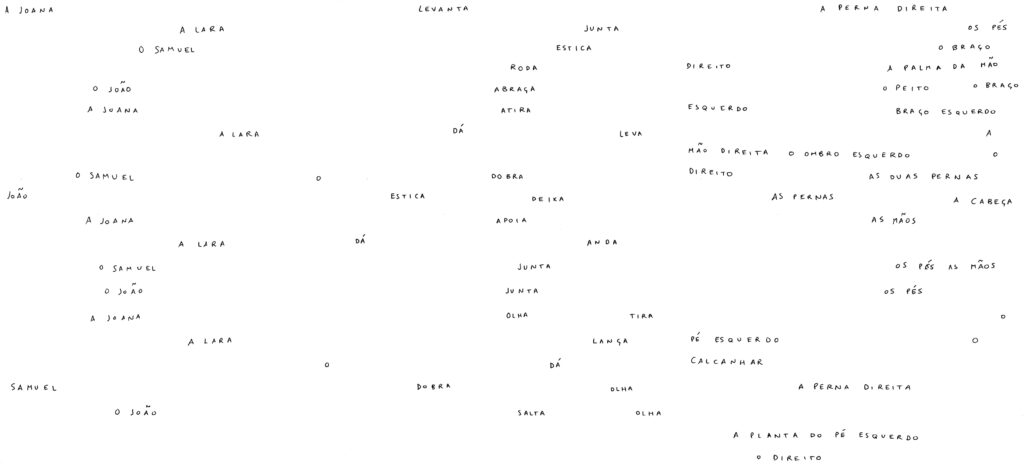

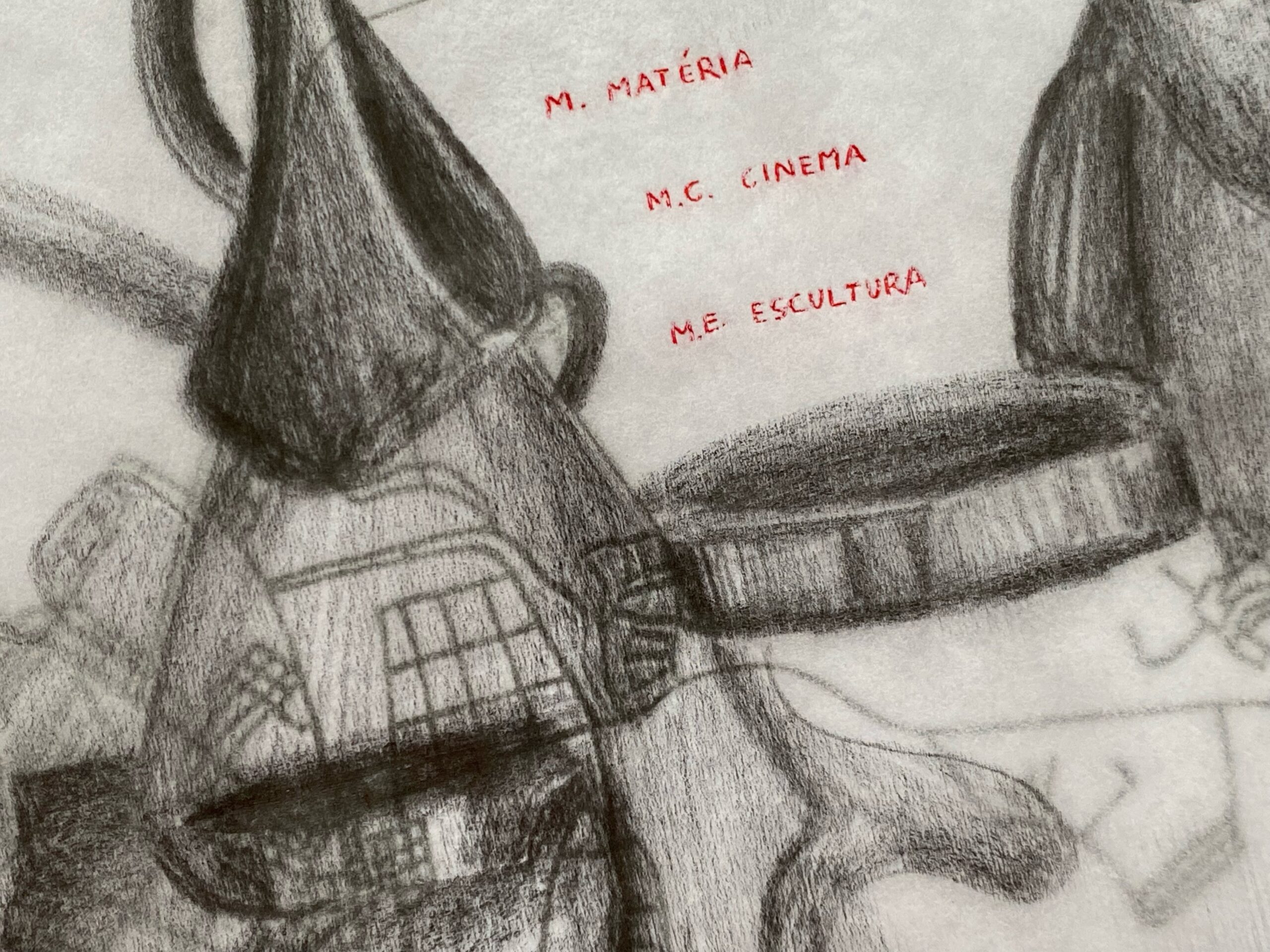

Todas as ilustrações foram retiradas dos apontamentos das várias residências artísticas em estúdio realizadas pelo coletivo. Os desenhos, geralmente de teor esquemático, procuravam resumir as imagens mentais dos conceitos criados e explorados pelo TETO.

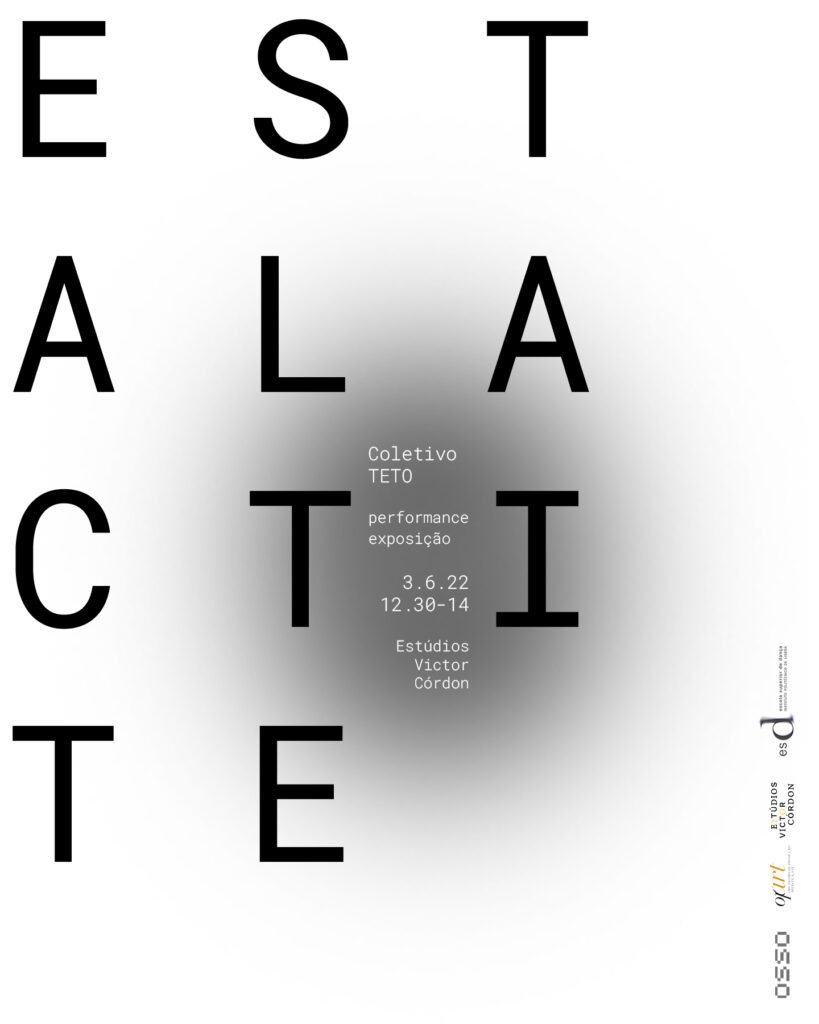

COLETIVO TETO

Joana Franco e Lara Maia, licenciadas pela Escola Superior de Dança (ESD), e João Gato e Samuel Dias, licenciados pela Escola Superior de Música de Lisboa, criaram o coletivo TETO em outubro de 20214, movidos/as pelo interesse em colaborar interdisciplinarmente com outros/as jovens artistas e em resposta à pouca promoção de contacto entre alunos/as das escolas artísticas. Numa primeira fase, o seu trabalho desenvolvia-se num ambiente de partilha, de experimentação livre e de diluição de fronteiras interdisciplinares, com vista a propor um novo contexto de apresentação performativa de simbiose entre dança e música. No entanto, os encontros em estúdio foram rapidamente dominados por uma vontade coletiva de investigar aprofundadamente possíveis ferramentas comuns a ambas as linguagens. Por isso, o TETO tem vindo a intercalar pesquisa prática em contexto de residência artística com reflexão teórica sobre os conteúdos explorados, colocando constantemente em diálogo as propostas de ponto de vista teórico com o ato de criação de elementos cinéticos e sonoros. Até ao momento, o coletivo trabalhou em quatro períodos de residência artística em estúdio, na OSSO – Associação Cultural, nos Estúdios Victor Córdon (EVC) e na ESD. Ao longo dessas várias etapas, foi criando e desenvolvendo diversos materiais, documentando o processo através de registos de vídeo das suas explorações, apontamentos esquemáticos de ideias e gravações de áudio de discussões sobre conceitos, entre outros. Estes elementos foram compilados numa apresentação informal em junho de 2022, nos EVC, no formato de performance e exposição.

Joana Franco é uma jovem artista. A sua formação reflete um olhar transdisciplinar, tendo passado pela Escola Artística Soares dos Reis, pela Escola Superior de Dança e pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Recentemente, tem vindo a realizar projetos de dança, performance, vídeo, design gráfico e webdesign.

João Gato é um saxofonista com formação na área do jazz, que se tem dedicado nos últimos anos a explorar improvisação sem barreiras formais. Atualmente co-lidera o projeto Apophenia e integra projetos como Filipa Franco Quinteto, Sonic Voyaging, S.E Pony e Orquestra de Jazz de Setúbal.

Lara Maia é artista, em grande parte, na área da dança e da performance. Destacam-se as obras “encontros corporais”, “Não era nada disto, o amor” e “Bjs” – em cocriação com Joana Franco. Colabora com outros artistas em vídeo e fotografia. É diretora artística do festival VAGEM. Licenciou-se pela Escola Superior de Dança, tendo também formação em música e artes visuais.

Samuel Dias, músico improvisador e compositor, faz da bateria o seu principal veículo de exploração e pesquisa artística. Na sua formação passou pelo conservatório de música de Torres Vedras, pela Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal e pela Escola Superior de Música de Lisboa.

Este processo insere-se no campo da investigação em artes, que visa “encontrar, tematizar e defender publicamente novos sentidos para a realização artística (…) e para a reflexão sobre a mesma (…), de uma forma rigorosamente plural, exigindo das instâncias académicas um comportamento mais poroso e relacional” (Quaresma & Dias, 2015, p.13). De facto, o TETO procura a ampliação do conhecimento das matérias em estudo, propondo novas possibilidades para a prática artística, mas não o fazendo através de um objeto artístico. Estas características aproximam-se das da investigação que Borgdorff (2012, p.147) caracteriza como “for the arts”, ou seja, a prática artística é tida como o objetivo (e não como o objeto de estudo), não contemplando a criação de um objeto. Ainda assim, a expressão “investigação para as artes” parece-me que manifesta uma distância entre o processo de investigação e a prática artística, o que não espelha o trabalho do TETO. Por outro lado, Frayling (1993, p.5) adota o termo “through art” – investigação através da arte – para descrever processos investigativos onde são estudados materiais, desenvolvidas ferramentas ou adotadas práticas diarísticas, continuadas e experimentais que atuam no campo artístico e alargam as suas possibilidades. Estas características são igualmente compatíveis com o processo que o TETO tem vindo a adotar na sua pesquisa. No entanto, não contemplam a prática artística como veículo metodológico. Penso que seja importante referir-me ao modelo de investigação do TETO também como “practice-led”, na medida em que a prática artística, o conhecimento especializado e o processo criativo levam a um entendimento específico que pode ser comunicado num formato de dissertação escrita (Smith & Dean, 2009, p.5).

IMPROVISAÇÃO

A investigação do TETO em contexto de estúdio tem sido feita através de métodos de improvisação estruturada. Quer na dança contemporânea, quer na música, é comum improvisar em resposta a tarefas ou instruções precisas como forma de gerar material de movimento ou de som, o que poderá trazer vantagens para a exploração das linguagens (DeLahunta et al., 2011). Em primeiro lugar,a improvisação potencia a descoberta de novas propostas, algo que nem sempre poderia ser encontrado através de um processo predefinido e sistematizado. Carter (2000) sugere que a improvisação envolve a suspensão de estruturas próprias de uma prática específica e a introdução de elementos não tradicionais. No caso do TETO, não seria benéfico optar-se por um modelo particular a uma das matérias e, por isso, o recurso à improvisação oferece o poder de inventar espontaneamente novas formas que não estão condicionadas a nenhuma das práticas, fomentado a contribuição de diferentes conhecimentos.

Em segundo lugar, tanto a dança como a música encontram-se no campo das artes performativas, implicando uma presença corporal obrigatória na ativação de qualquer objeto artístico criado por estas matérias. Nesse sentido, a improvisação permite um estado de alerta físico, conceptual e emocional que interfere a todo o momento com o material gerado, isto é, possibilita uma tomada de decisão constante, subordinada a um determinado plano de pensamento, mais ou menos amplo de acordo com o tipo de estímulos a que se decide atentar (Matteucci, 2022). É possível encontrar nesta situação uma consciência dupla: os/as performers experienciam simultaneamente a ação do seu corpo (interior), através da propriocepção, e o objeto que coletivamente fazem existir a cada momento (exterior). Como a impermeabilidade entre o interior e o exterior ao corpo é impossível, existe uma circulação energética entre bailarinas e movimento, músicos e som, bailarinas e som, músicos e movimento, artistas e matéria, conceitos e materialização.

Por último, a improvisação permite um formato de criação não-hierárquico, correspondendo à dinâmica de coletivo. Como escreve Leão (2014, p.4), “as improvisações artísticas são alcançadas a partir de uma definição aberta de papéis, que demanda por consenso, respeito às diversidades de posição crítica e artística, que encoraja a cooperação, a interdependência e a alternância, que se influenciam e se redefinem mutuamente”. Para além de proporcionar a todos os elementos do TETO um espaço homogéneo de contribuição, iguala também a influência das duas linguagens no trabalho desenvolvido, o que não aconteceria, por exemplo, numa situação de colaboração entre um/a coreógrafo/a e um/a compositor/a para a criação de uma obra musical para uma peça de dança.

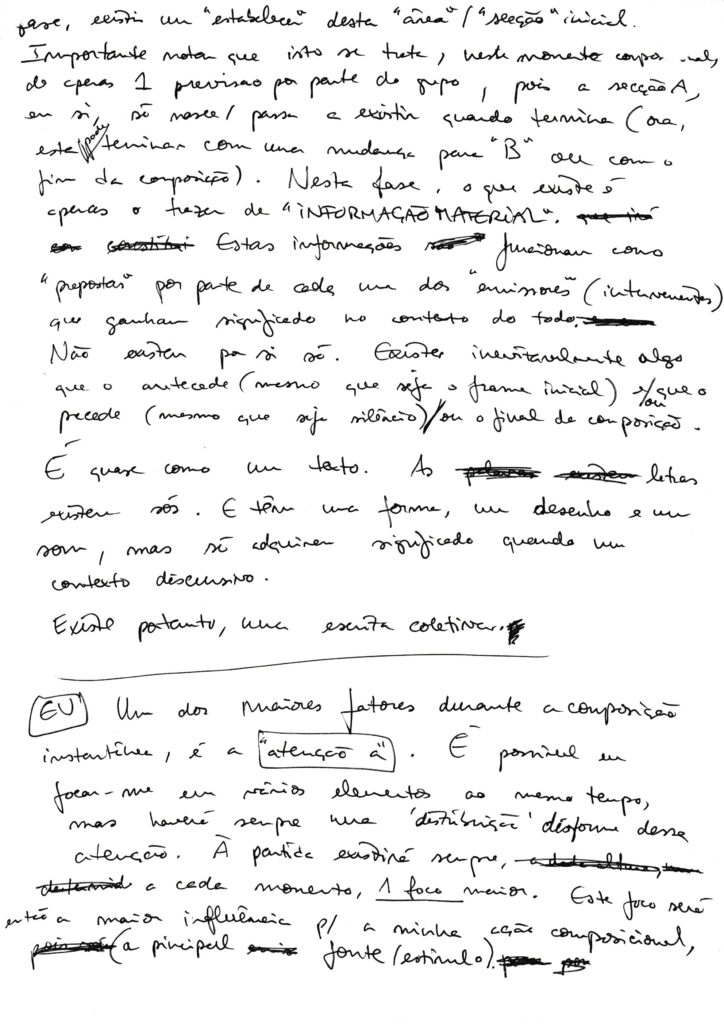

COMPOSIÇÃO

INSTANTÂNEA

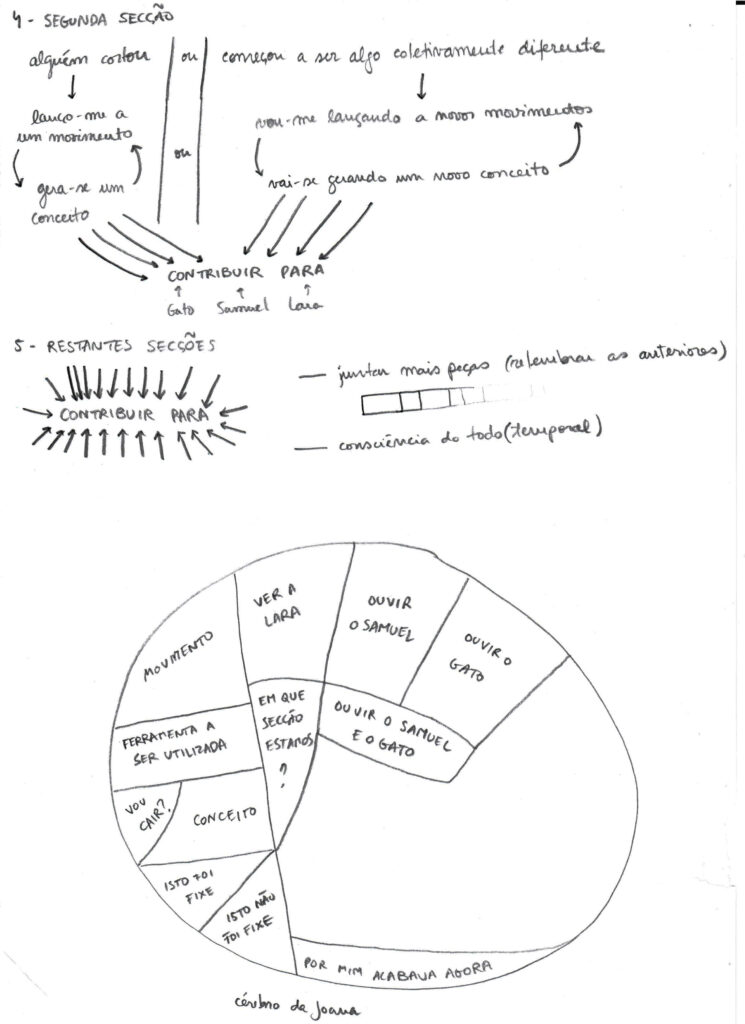

é uma ferramenta de improvisação onde os conteúdos musicais e coreográficos são pensados como uma peça, atentando à composição.

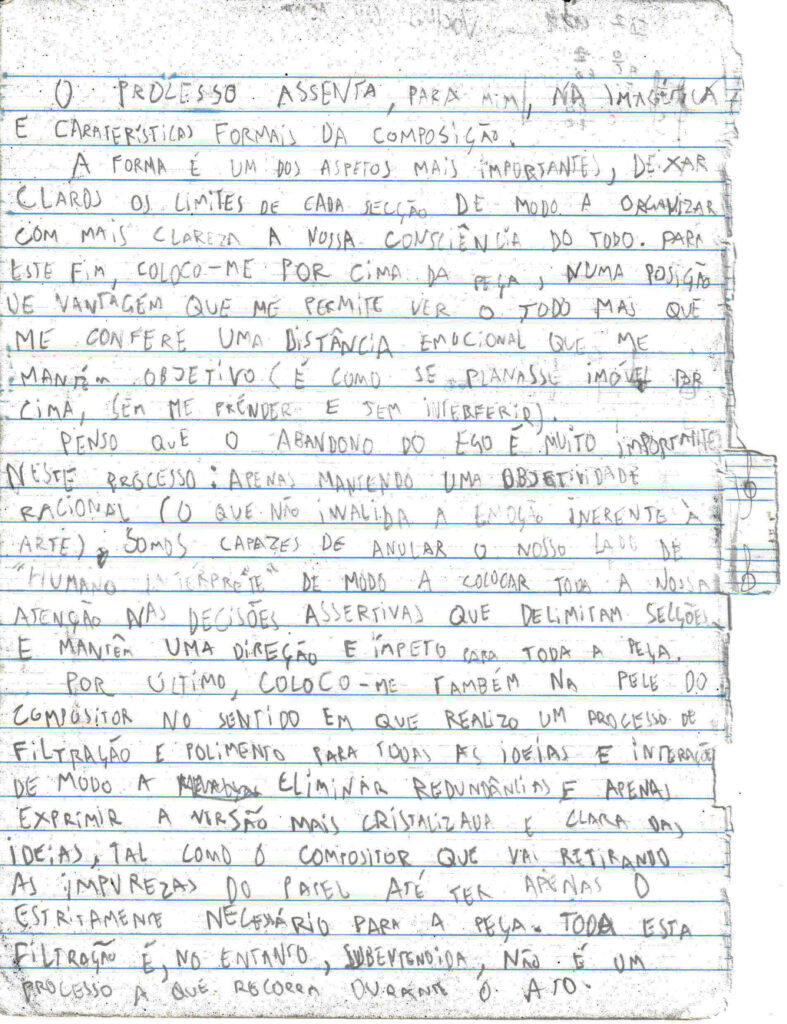

O pensamento que dá origem à composição instantânea parte de um método de improvisação, da estética da improvisação livre em música, desenvolvido informalmente pelo saxofonista Yedo Gibson. Na sua prática, Gibson pesquisa uma improvisação “sem lama” – expressão usada pelo próprio, que pretende fomentar a exclusão de momentos vazios de intenção ou direção e o desenvolvimento de um pensamento composicional. Neste método, é dada especial atenção à noção de forma e à clareza das secções que compõe o todo, desde o primeiro ao último momento da improvisação. No contexto da investigação do TETO, o conceito foi aplicado à improvisação simultânea de dança e música, de forma a complexificar a sua relação e a potenciar a qualidade artística dos materiais gerados. Apesar de não haver parâmetros de avaliação que distingam claramente o resultado de uma improvisação livre e o de uma improvisação segundo a composição instantânea, nem regras específicas inerentes à própria ferramenta, existem alguns aspetos a ter em conta, com influência nas tomadas de decisão do/a performer. De forma a abolir imprevistos e experimentações, é importante que o/a performer se abstraia do papel de criador, abdicando das suas intenções criativas em prol de um objeto artístico “sem autoria”. Ao mesmo tempo, é igualmente relevante o entendimento do desenvolvimento dos materiais ao nível da dimensão temporal, registando mentalmente as possíveis subdivisões da peça, ainda que as transições entre elas possam ser subtis. Por fim, quanto maior o nível de consciência da contribuição de cada intérprete para o todo composicional, maior a clareza e precisão dos gestos criados e menor a probabilidade de momentos redundantes ou de pesquisa de movimento ou som.

É importante salientar que esta ferramenta de improvisação não implica um planeamento prévio dos eventos, mas sim, um estado de alerta físico e mental para os estímulos internos e externos. Buckwalter (2010, p.10) descreve a experiência de improvisação entendida como composição em tempo real: “You are not out there in the performance space all alone. You’ve got the space and your relationship to it and your relationships in it; you have time on your hands to shape like clay by marking it with activity or lack of it; and in many instances, you also have the other improvisers.” 5

No exercício de composição instantânea, antes do primeiro gesto coreográfico ou musical, geralmente, os/as performers precisam de um breve momento para se concentrarem: cada um/a desenvolveu o seu método de preparação, desde ficcionar que a peça a ser interpretada fora criada por outra pessoa, a inventar um cenário de apresentação da peça, ou a imaginar um espaço vazio a ser preenchido com os materiais gerados durante o exercício.

TRANSVERSALIDADE

O principal objetivo da investigação do TETO é encontrar um ponto de vista que sobreponha totalmente os conceitos inerentes à dança e à música. A certeza das coordenadas desse ponto vai oscilando de acordo com os avanços no entendimento híbrido das duas linguagens: geralmente, os momentos de clara divergência têm sido encontrados através da experiência prática e resolvidos numa reflexão teórica posterior. No regresso à prática, existe uma procura por uma exploração corroboradora desse novo entendimento e o levantamento de novas questões. Como no pensamento por trás de Points in Space, numa nova referência a Cunningham (que, por sua vez, se inspira em Albert Einstein), não há pontos fixos no espaço e todos são válidos e pertinentes. É bastante evidente que a experiência artística de dança e de música, tanto do lado do/a performer, como do lado do público, é diferente, nem que seja porque são maioritariamente apreendidas por dois sentidos diferentes – a visão e a audição, respetivamente. Por isso, o coletivo tem-se focado em todo o processo anterior ao instante em que é materializado um movimento ou um som, idealizando um modo de pensar idêntico, a partir do qual pudesse ser gerada dança ou música. No contexto do TETO, essa decisão está dependente do conhecimento prévio de uma das linguagens, ou seja, as bailarinas automaticamente respondem com movimento e os músicos com som.

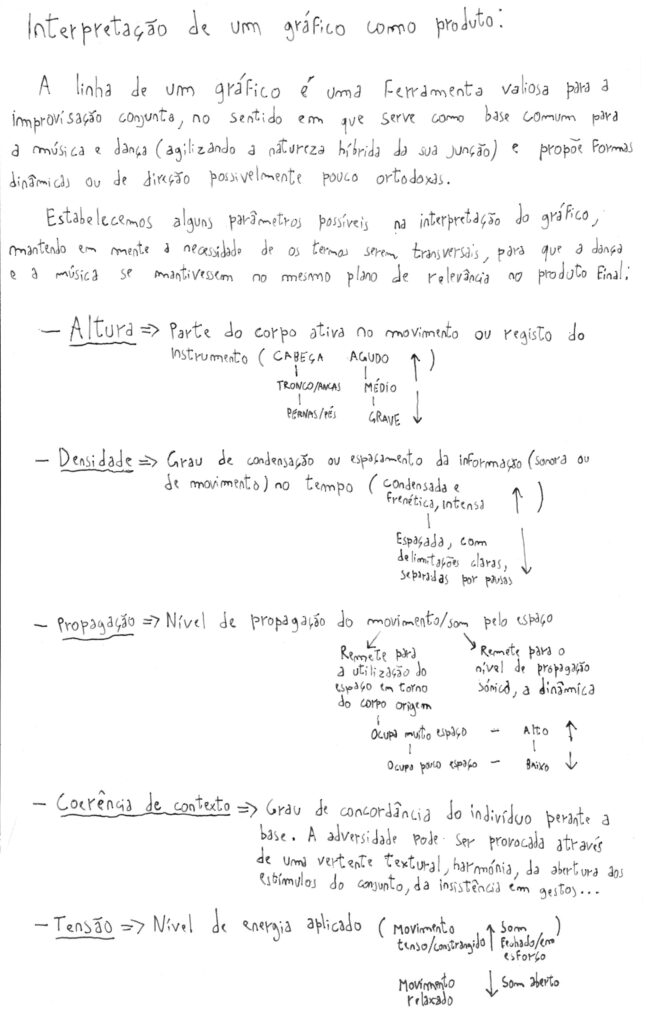

GRÁFICO

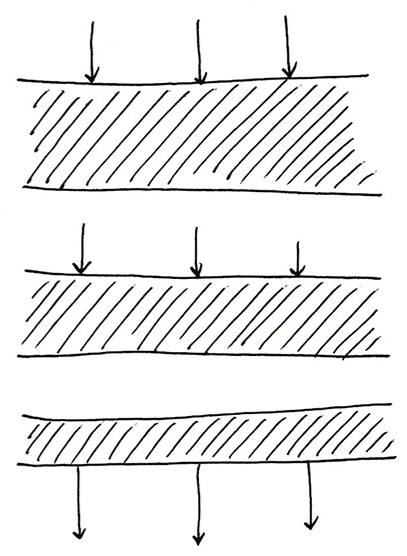

é uma ferramenta de improvisação conjunta onde um gráfico serve de base comum para a dança e a música, agilizando a natureza híbrida da sua junção e propondo novas formas dinâmicas ou de direção. O eixo horizontal representa a progressão temporal. O eixo vertical pode ser lido segundo conceitos transversais às duas linguagens: densidade, propagação, tensão, coerência de contexto e altura.

Esse paralelismo tem vindo a ser explorado pelo TETO através de um exercício de leitura coletiva de um gráfico de linha. Foi criado um pequeno programa digital “compositor-maestro” para gerar aleatoriamente a linha do gráfico e guiar a sua leitura. A oscilação vertical da linha orienta a produção de movimento pelas bailarinas e de som pelos músicos, que partem em conjunto para o exercício com um dos parâmetros definidos para o eixo vertical em mente. Cada parâmetro dirige a atenção do/a performer para uma componente específica da sua linguagem. É evidente que, dada a natureza distinta das duas linguagens, o parâmetro atua de forma diferente na dança e na música. No entanto, essa separação acontece apenas ao nível da materialização, já que o conceito é claro na sua forma abstrata. Atente-se a cada um.

Por densidade entende-se grau de condensação ou espaçamento da informação no tempo. A cada momento, quanto mais afastada a linha do eixo horizontal, mais quantidade de movimento ou de som é gerada. A frequência dos movimentos e dos sons é percecionada sobretudo a partir do momento inicial de cada um, ou seja, existe igualmente uma maior concentração de tomadas de decisão de produção de algo novo ou de novo. De facto, é precisamente a possibilidade de fragmentação das frases coreográficas e musicais que permite um entendimento do nível de densidade. Em momentos de zero densidade, tanto é possível optar-se pela pausa ou silêncio, como pelo prolongamento de um único movimento ou som.

A “propagação” é o nível de ocupação do espaço pelo movimento – dimensão e projeção espacial – ou pelo som – volume. O termo “tensão” representa o nível de energia aplicado para gerar dança ou música, ou seja, o grau de atividade muscular aplicada à ação performativa. É importante salientar que, numa primeira instância, a tensão poderá aparentar estar diretamente relacionada com a propagação. No entanto, e apesar de movimentos e sons produzidos com maior tensão serem geralmente também de maior propagação, é possível romper esse padrão. Por exemplo, um corpo poderá aplicar uma grande quantidade de energia numa determinada direção, utilizando o grupo muscular específico para o efeito, ativando igualmente o grupo muscular contrário com uma quantidade de energia semelhante. Apesar da enorme tensão, a anulação das forças origina um movimento ou um som de pouca propagação. O mesmo poderá acontecer com a utilização de forças exteriores ao corpo, como é o caso da força da gravidade, para diminuir a tensão e aumentar a propagação: o baterista pode deixar cair o braço que segura na baqueta em direção a uma das peças da bateria (pouca tensão), produzindo um som de grande volume (muita propagação).

O parâmetro “coerência de contexto” é interpretado como o grau de concordância do indivíduo perante a base. Este conceito direciona a atenção para o produto produzido a cada momento coletivamente, em vez de encarregar a coerência do grupo apenas à leitura da linha do gráfico. Deste modo, cada performer precisa de fazer uma distinção entre a sua ação e o conjunto das ações dos outros três elementos, para poder contrariar ou alinhar-se com o material gerado. O grau de coerência refere-se sobretudo às características do movimento e do som abordadas individualmente em cada outro parâmetro: o nível de esforço (tensão) e a sua relação com o espaço (propagação) e com o tempo (densidade). Devido à combinação destes elementos num único gesto performativo, individual ou coletivo, cada intérprete identifica uma dessas características como a mais notória e, dependendo da geografia da linha do gráfico, produz um outro gesto com características mais ou menos semelhantes.

Por fim, a “altura” pode ter vários significados. Um deles aciona uma componente espacial, ou seja, convoca a noção de distância entre um ponto (base) e um outro (extremidade), segundo um eixo vertical. Para este exercício, define-se que, no caso da dança, “altura” se refere à distância de uma determinada parte do corpo ao solo, tendo em conta a estrutura corporal de um indivíduo em posição vertical neutra. Em termos práticos, o topo da cabeça é o ponto mais alto e a planta dos pés o mais baixo. Contudo, na música, “altura” é um dos principais termos do vocabulário musical, apesar de não estar relacionado com espaço. O uso desta palavra está associado à frequência das ondas sonoras, ou seja, aos sons graves e agudos – frequências mais altas originam sons mais agudos. Neste exercício, a “altura” tem como limites o registo do instrumento, isto é, o som mais grave e o mais agudo passíveis de serem produzidos pelo saxofone e pela bateria. É importante referir que, mesmo não sendo a bateria um instrumento melódico, é na mesma possível organizar as frequências sonoras criadas pelo instrumento por altura. Graças à distribuição espacial das peças da bateria, pode ser igualmente explorada a perspetiva de “altura” mais próxima da aplicada ao corpo, na medida em que a linha do gráfico define a peça a ser utilizada, de acordo com a sua distância do solo. Esta dupla possibilidade mostra alguma fragilidade na transversalidade do termo “altura”, evidenciando as qualidades espaciais do movimento e a dificuldade em estabelecer um paralelo para o “tom” musical no vocabulário da dança. Ao mesmo tempo, demonstra o natural afeto entre sons graves e movimentos mais próximos do chão e sons agudos e movimentos com tendência a elevarem-se do solo.

TEMPORALIDADE

Uma das primeiras retas traçadas pelo TETO que intersecta os planos da dança e da música toca na particularidade de serem artes no tempo, isto é, “a necessidade comum de um sistema de organização de tempo compreensível e consistente com a natureza física e psicológica do ser humano” 6 (Zallman, 1971, p. 79). No caso da música, existe efetivamente um sistema de notação utilizado de forma maioritariamente global que, graças ao seu longo processo de desenvolvimento a par dos avanços musicais, permite transcrever com bastante precisão as relações temporais e dinâmicas entre notas. Na área de dança, existem também algumas propostas de codificação de movimento usadas para documentação, educação e investigação sobre dança, entre as mais conhecidas, a Kinetography Laban ou Labanotation, desenvolvida por Rudolf von Laban (International Council of Kinetography Laban, 2020); contudo, a sua complexidade ou pouca eficácia na aplicação prática não as torna equiparáveis ao estabelecido sistema de notação musical. Ainda assim, no âmbito da improvisação, é raro o recurso a qualquer tipo de partitura, o que não implica uma abstração da mencionada organização temporal. Tanto na dança, como na música, a sucessão de movimentos ou sons implica múltiplos inícios e fins, mesmo que estes se sobreponham ou se revelem ambíguos. Todos acontecem sob desejo e ação de um ser humano e estão dependentes da persistência da sua disposição para os fazer acontecer. Apoiando-se em Laban, Gil (2001, p. 3) acrescenta que “o esforço, que é uma espécie de força vital, encerra já em si, quase no estado de latência, a forma do movimento que desenvolverá” – para esta investigação, poderá pensar-se igualmente em som, para além de movimento. Neste sentido, a intenção antecede e acompanha cada gesto que gera dança ou música e que preenche, em todos os instantes, um tempo de manifestação artística balizado por um início e um fim total.

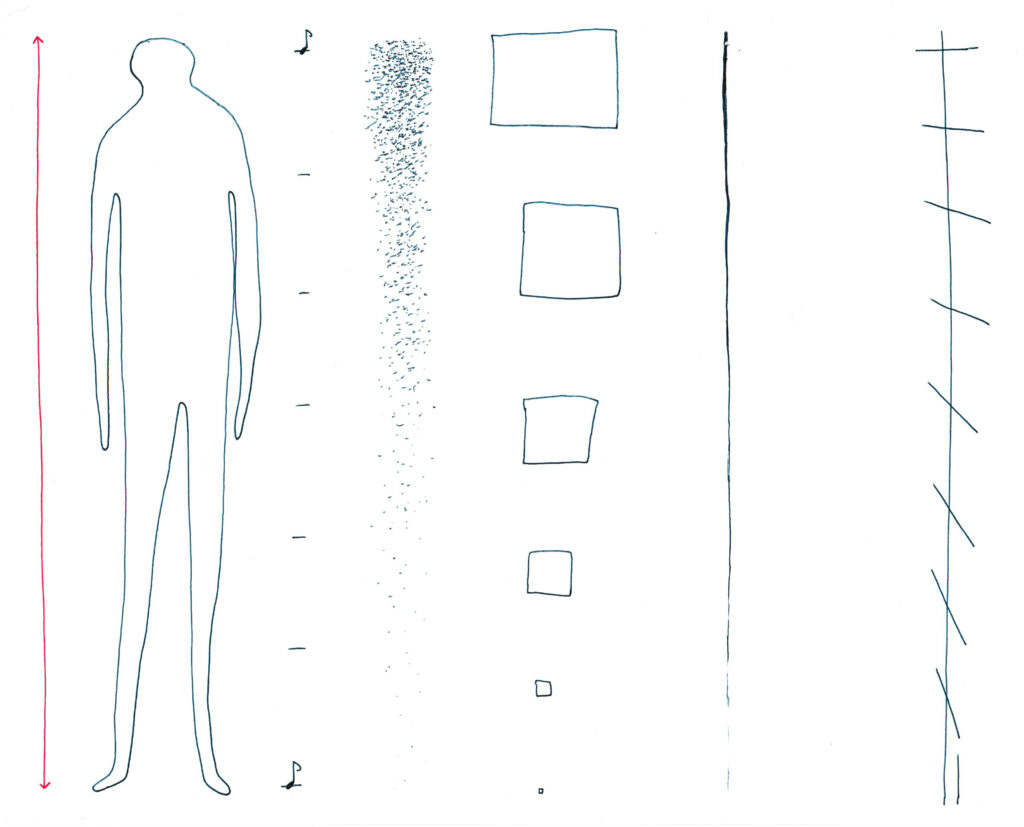

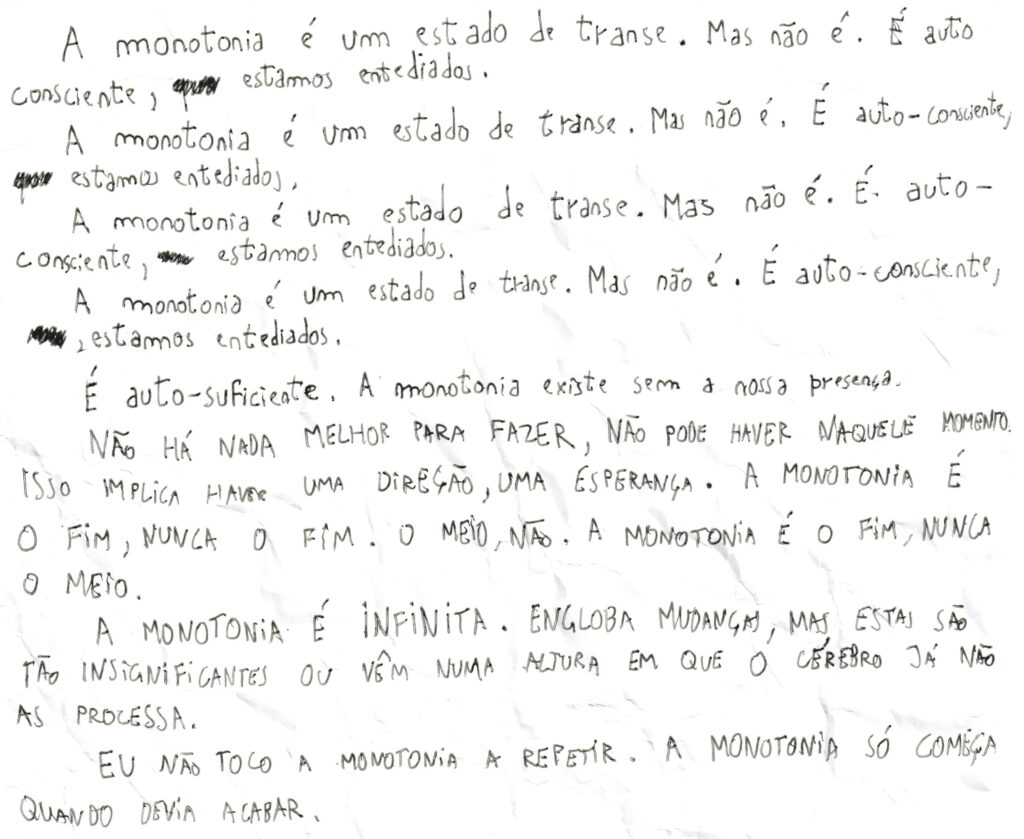

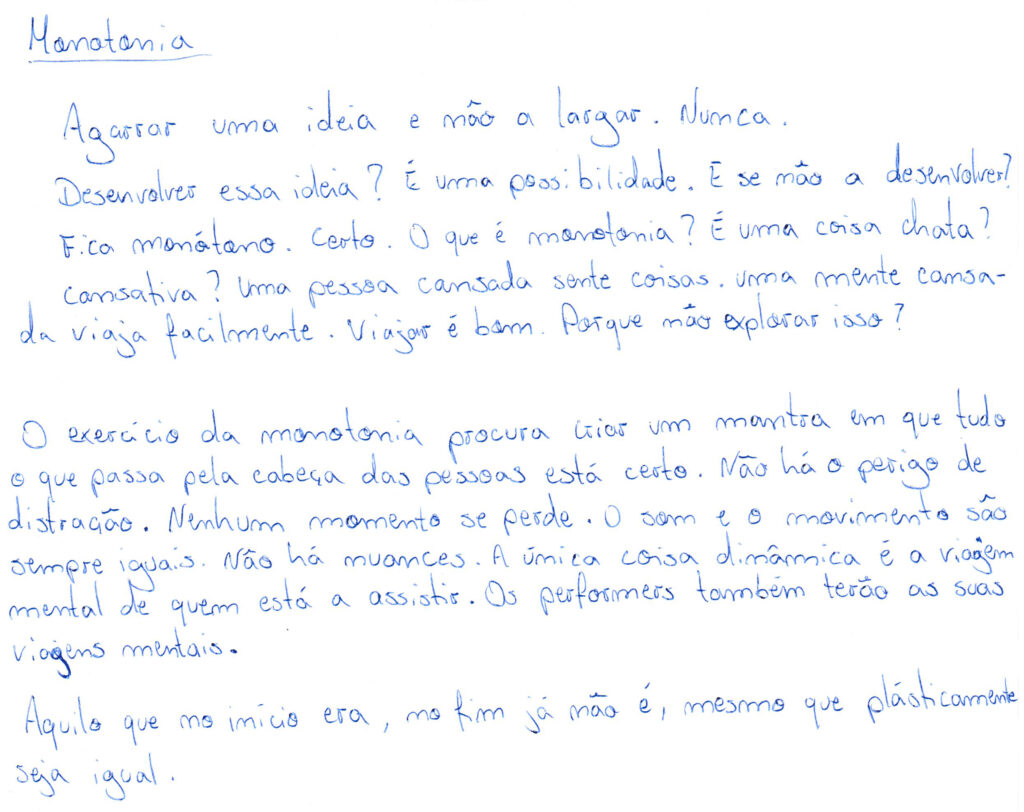

MONOTONIA

é uma proposta que pretende encontrar um estado de monotonia através da repetição de sons e movimentos durante um longo período de tempo. A série a ser repetida deverá ser concisa.

Num dos exercícios desenvolvidos pelo TETO, a exploração do conceito de “monotonia” permite um melhor entendimento da dimensão temporal das matérias em estudo e da sua relação com a intenção performativa. A proposta parte de três premissas: a experiência deve ser de longa duração, mas sem nenhuma especificação de valores exatos de tempo, nem acesso a uma cronometração; cada artista dá início à sua ação com um movimento ou um som específico; esse elemento deve ser repetido um número indefinido de vezes. Quando a ferramenta é posta em prática, surgem, geralmente logo nos primeiros instantes, os contornos de uma forma composta por movimento e por som, gerada a partir da intenção individual de cada performer. Apesar de, nos instantes seguintes, surgir automaticamente uma consciência do objeto coletivo, essa noção não se sobrepõe à intenção inicial, nem a altera. Por um lado, o fenómeno da repetição provoca uma habituação à estratégia de ação para a materialização do gesto, tornando-a possivelmente menos ponderada e consciente. Por outro, a contínua necessidade de ativação do gesto obriga à manutenção de, pelo menos, uma intenção de ação que o leve do início ao fim. Esta experiência dupla provoca uma sensação de circularidade dentro de uma semirreta temporal de fim desconhecido – a monotonia perdura desde que todos/as os/as artistas decidam permanecer ativos em sucessivas manifestações do “elemento base”. Segundo Lagaay (2018, p. 22), o neutro é inevitavelmente dinâmico: não evoca um evento com um início e um fim, mas equivale a uma resistência continuamente ativa e dinâmica – um movimento persistente que nunca se deixa determinar definitivamente. A decisão de fim parte, geralmente, ou das primeiras hesitações que começam a destabilizar subtilmente a cadência da construção e cujo efeito exponencial quebra a monotonia, ou de uma suspensão coletiva e consequente anulação da intenção, que resulta em “pausa” e em “silêncio”.

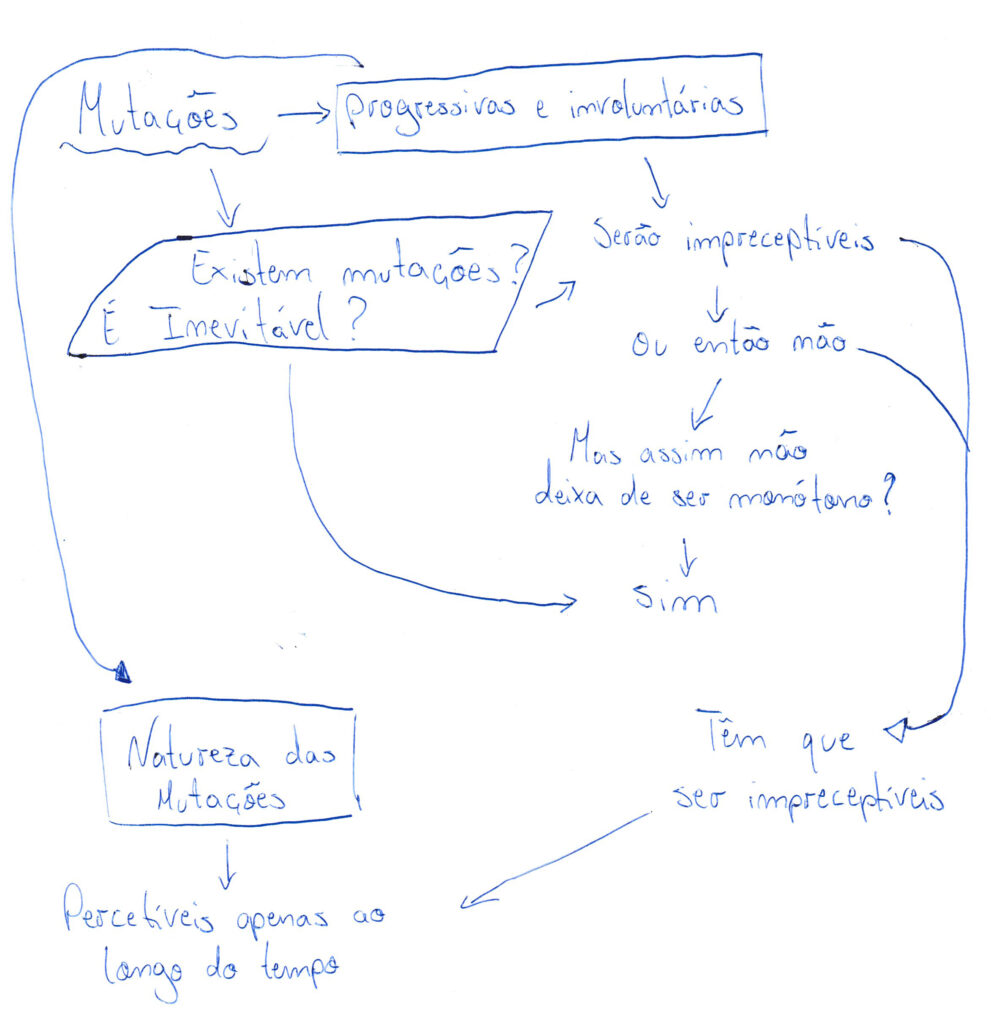

A permanência da intenção de um gesto durante um longo período de tempo levanta questões relativamente à sua reprodução – será que vai sofrendo mutações? E, da mesma forma, será que a monotonia requere obrigatoriamente uma repetição rígida dos elementos que a compõem (admitindo a possibilidade de repetição de um gesto)? No contexto da utilização da ferramenta criada pelo TETO, a noção de escala entre emissor e recetor pode ter algum impacto na consideração das respostas a estas questões. A monotonia do TETO é gerada e rececionada por corpos humanos: as bailarinas executam movimentos à escala da visão e da propriocepção do ser humano e os músicos produzem sons à escala das capacidades auditivas do ouvido humano. As oscilações inerentes ao funcionamento do ser humano tornam as ligeiras mutações pouco percetíveis “a olho nu”, não prejudicando a monotonia e permitindo a conservação desse estado.

ESFORÇO

Retoma-se agora a noção de “esforço”, para a associar diretamente ao uso de uma força originadora de ação. De facto, para dançar, o/a bailarino/a exerce diversas forças contra a gravidade, através de uma superfície de sustentação, tal como, para tocar, o/a músico/a aplica forças diferentes no seu instrumento com o intuito de produzir vários sons. Numa primeira análise, uma clara divergência entre dança e música seria a aparente autossuficiência do corpo, na primeira, e a dependência de um instrumento musical, na segunda (excluindo a possibilidade de utilização de apenas o próprio corpo para a produção de som). No entanto, Costa (2018, p. 213) parte da sua experiência pessoal como baterista para afirmar que “(…) a energia do impacto, mediada por uma baqueta ou pelas próprias mãos, é profundamente absorvida pelo corpo, criando uma relação estreita entre o som e o pensamento, que se manifesta também na sensação de intimidade, cumplicidade e prolongamento entre o intérprete e o seu objeto gerador de som”. Por sua vez, o/a bailarino/a também precisa de criar uma relação de proximidade com o espaço de uma forma em que “os seus movimentos se insiram no espaço com a mesma intimidade e a mesma familiaridade com a qual habita o corpo” (Gil, 2001, p. 20). Em suma, tanto a prática de dança, tanto a de música, procura um domínio dos elementos externos para que se tornem parte integrante do esforço para gerar movimento ou som. “As práticas artísticas, sendo incitadas por um desejo criativo e baseadas numa relação de incorporação do artista no médium do seu trabalho, desenvolvem uma capacidade de profunda intensificação sensório-percetiva, a partir dos quais exploram a construção de sentidos e a relação corpo-mundo” (Lima, 2018, p. 119).

Segundo Laban (1978, p.126), o esforço pode ser descrito como uma dinâmica, uma textura, uma cor, uma emoção ou uma atitude. Juntando esta conceção ao pensamento desenvolvido no início deste capítulo, poderá dizer-se que o esforço é simultaneamente funcional e expressivo, ou seja, é responsável pelos usos quantitativo e qualitativo da energia.

TEMA E VARIAÇÃO

é um exercício que tem como objetivo perceber como a poética associada a conceitos influencia formalmente um determinado material musical ou coreográfico.

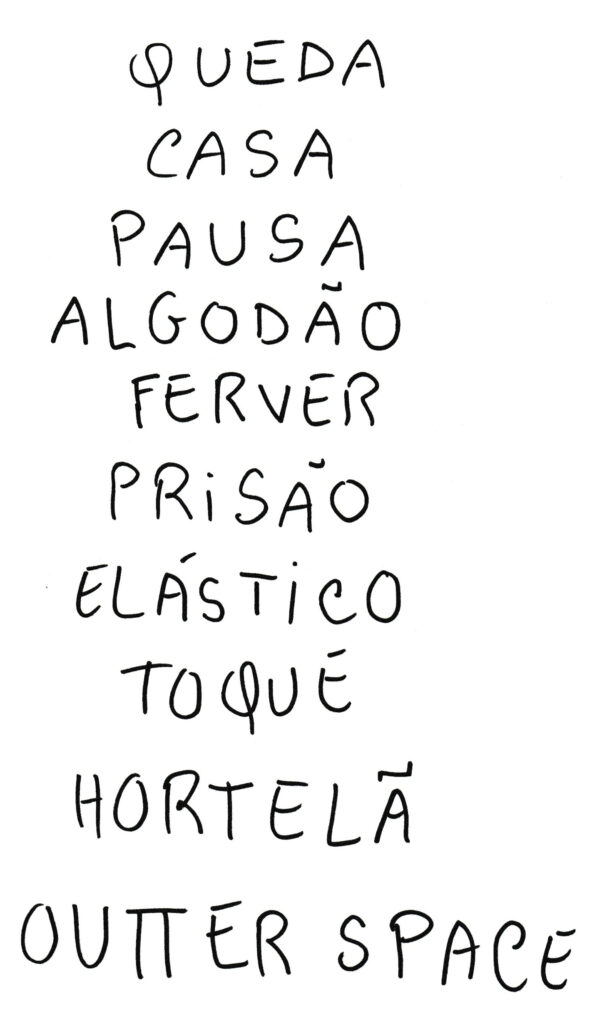

O “tema e variação” pretende provocar oscilações no esforço, requisitando diferentes qualidades de movimento ou de som, sugeridas pela interpretação poética de diversas palavras. Para isso, é criado um tema, considerado como o conjunto composto por uma frase de movimento e outra de som – complementares. As reinterpretações do tema, estimuladas pelas palavras, dão origem às variações. Geralmente, tanto a frase de movimento, como a de som, são criadas em colaboração entre todos os elementos do coletivo, optando-se por criar uma delas primeiro e a outra em função da primeira. É de interesse que o tema não seja nem muito curto, para que a exploração das variações possa ser aprofundada, nem muito longo, para que possa haver um domínio sobre a sua forma num breve momento de estudo das frases. No que respeita às palavras, normalmente cada elemento sugere um conjunto de palavras, das quais são selecionadas algumas para estimular as variações. Este processo acontece pouco tempo antes do início do exercício para que não haja uma manipulação prévia do tema, já que as variações são geradas através da improvisação, em apenas duas tentativas. Como mencionado anteriormente, a poética da palavra é transformada na qualidade do esforço. Por exemplo, a palavra “ferver” propõe um esforço rápido, flexível e inconstante, enquantoa palavra “algodão” sugere um esforço controlado, leve e suave. Estre processo de tradução parte da capacidade metafórica intrínseca ao processo cognitivo do ser humano, através da qual “é feita a transferência de sentidos, sensações e perceções gerados no domínio experiencial e sensório-somático para o sentido projetado em conceitos linguísticos relativos a domínios conceptuais, abstratos e imaginativos” (Lima, 2018, p.112).

PERSPETIVAS DE FUTURO

Em agosto de 2022, o TETO apresentou no Festival A Estrada uma improvisação estruturada em quatro partes, cada uma regida por uma das ferramentas descritas neste artigo. Esta apresentação funcionou como uma primeira tentativa de transformação do projeto de investigação num objeto performático independente, com a preocupação de prolongar para esse contexto a pesquisa que caracteriza o trabalho do coletivo. Por um lado, a familiaridade das ferramentas previamente exploradas em estúdio permitiu que o grupo se mantivesse em sintonia durante toda a improvisação. Por outro, a vulnerabilidade associada à partilha pública de um material gerado em tempo real trouxe uma camada de imersão no espaço envolvente que aproximou o público dos/as performers. Aqui, é importante salientar que o festival acontece em “vários palcos integrados na paisagem e no ambiente dos lugares que os acolhem, pondo em evidência o potencial da região” (Festival A Estrada, 2022). Por isso, o TETO procurou integrar elementos externos na apresentação, utilizando-os como estímulos na ativação das ferramentas. Por exemplo, a linha de acidentes geográficos e de elevação das árvores na paisagem foi utilizada como linha para o “gráfico”.

Contudo, o material apresentado não refletiu na totalidade a profundidade da investigação, uma vez que o objeto performático não abriu janelas para a mecânica das ferramentas, nem evidenciou a proposta de entendimento uno de conceitos associados às duas linguagens. Consequentemente, o coletivo decidiu operar em duas frentes, dissociando o processo de ativação e desenvolvimento das ferramentas dos possíveis materiais gerados através delas. A nova leva de trabalho procurará criar um formato de workshop para um público especializado em dança ou em música, onde serão partilhadas as ferramentas e testadas as suas amplitudes no confronto com outros conhecimentos. Paralelamente, o TETO utilizará o seu próprio legado de exploração conjunta para criar um objeto artístico que parta do material de investigação mas que não tenha por objetivo refleti-lo explicitamente. Em ambos os casos, o coletivo continuará a jogar entre a teoria e a prática, mantendo-se fiel à procura de uma relação simbiótica entre dança e música.

NOTAS

1 Tradução pela autora: “Na década de 1940, Merce Cunningham e o seu parceiro, o compositor John Cage, desenvolveram um novo conceito radical: a música e a dança poderiam existir de forma independente numa mesma performance. Os movimentos dos/as bailarinos/as deixavam assim de estar sujeitos ao ritmo, ao ambiente e à estrutura musical.”

2 Tradução pela autora: “Nas primeiras improvisações de [Trisha] Brown apenas se ouvia a sua respiração, silêncio e os sons dos seus passos; sem fortes componentes auditivas, o público podia concentrar-se mais nos movimentos do que no acompanhamento.”

3 Tradução pela autora: “Com The show must go on, Jérôme Bel disseca os mecanismos do espetáculo, colocando em palco cerca de vinte performers e um DJ que lança hits dos últimos trinta anos uns atrás dos outros. O coreógrafo joga com as expectativas da performance e com efeitos-espelho entre performers e espectadores.”

4 João Gato integra o coletivo apenas desde março de 2022, tomando o lugar de João Almeida.

5 Tradução pela autora: “Não estás no espaço performativo sozinho/a. Tens o espaço e a tua relação com ele e as tuas relações nele; tens tempo nas tuas mãos para moldar como plasticina, ao marcá-lo com momentos de mais ou de menos atividade; e, em muitos casos, tens também outros improvisadores.”

6 Texto original: “(…) the common need for a system for the organization of time comprehensible to and consistent with the physical and psychological nature of the human being.”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Association RB. (2016). The show must go on (2001). http://www.jeromebel.fr/index.php?p=2&s=6&ctid=1

Authentic Movement Institute. (2017). Authentic Movement. https://www.authenticmovementinstitute.com/authenticmovement

Borgdorff, H. (2012). The Production of Knowledge in Artistic Research. In H. Borgdorff, The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia (pp. 140-173). Leiden University Press.

Buckwalter, M. (2010). Composing while dancing: an improviser’s companion. The University of Wisconsin Press.

Carter, C. L. (2000). Improvisation in Dance. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 58(2), 181-190.

Costa, G. (2018). Expressividade na música eletroacústica. In E. Vilela & N. Barros (Ed.), Performances no Contemporâneo (pp. 213-223). Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

DeLahunta, S., Clarke, G., Barnard, P. (2011). A conversation about choreographic thinking tools. Journal of Dance & Somatic Practices, 3(1-2), 243-259.

Festival A Estrada. (2022). O Festival. https://festivalaestrada.pt/

Frayling, C. (1993). Research in Arts and Design. Royal College of Art Research Papers, 1(1), 1-5.

Gil, J. (2001). Movimento Total: O Corpo e a Dança. Relógio D’Água Editores.

International Council of Kinetography Laban. (2020). ICKL. https://ickl.org/

Laban, R. (1978). Domínio do movimento. Summus Editorial.

Lagaay, A. (2018). On the impossible (neutral, indifferent) task of philosophy: An attempt to think the “unground” – with Salomo Friedlaender (1871-1946). In Vilela, E. & Barros, N. (Ed.), Performances no Contemporâneo (pp. 109-138). Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Leão, G. (2014). Liberdade, acaso e ironia: Isolamento de recursos da Improvisação com potencial formativo em contexto de trabalho inter-artístico (Tese de doutoramento). Universidade de Lisboa.

Lima, C. (2018). Pensamento Transversal: entre um sentido sensoriale um sentido conceptual. In Vilela, E. & Barros, N. (Ed.), Performances no Contemporâneo (pp. 109-138). Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Matteucci, G. (2022). Improvisation as Resonance. In A. Bertinetto & M. Ruta (Eds.), The Routledge Handbook of Philosophy and Improvisation in the Arts (pp. 33-46). Routledge.

Merce Cunningham Trust. (2021). Merce Cunningham. https://www.mercecunningham.org/about/merce-cunningham

Quaresma, J. & Dias, F. R. (2015). Investigação em Artes: A Oscilação dos Métodos. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Smith, H. & Dean, R. T. (Eds.) (2009). Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts. Edinburgh University Press.

Walker Art Center. (2022). Trisha Brown. https://walkerart.org/collections/artists/trisha-brown

Zallman, A. (1971). Music and Dance. In M. J. Turner, New Dance: Approaches to Nonliteral Choreography (pp. 71-93). University of Pittsburg Press.

ANEXOS

[ANEXO 1]

PERFORMANCE + EXPOSIÇÃO

[ANEXO 2]

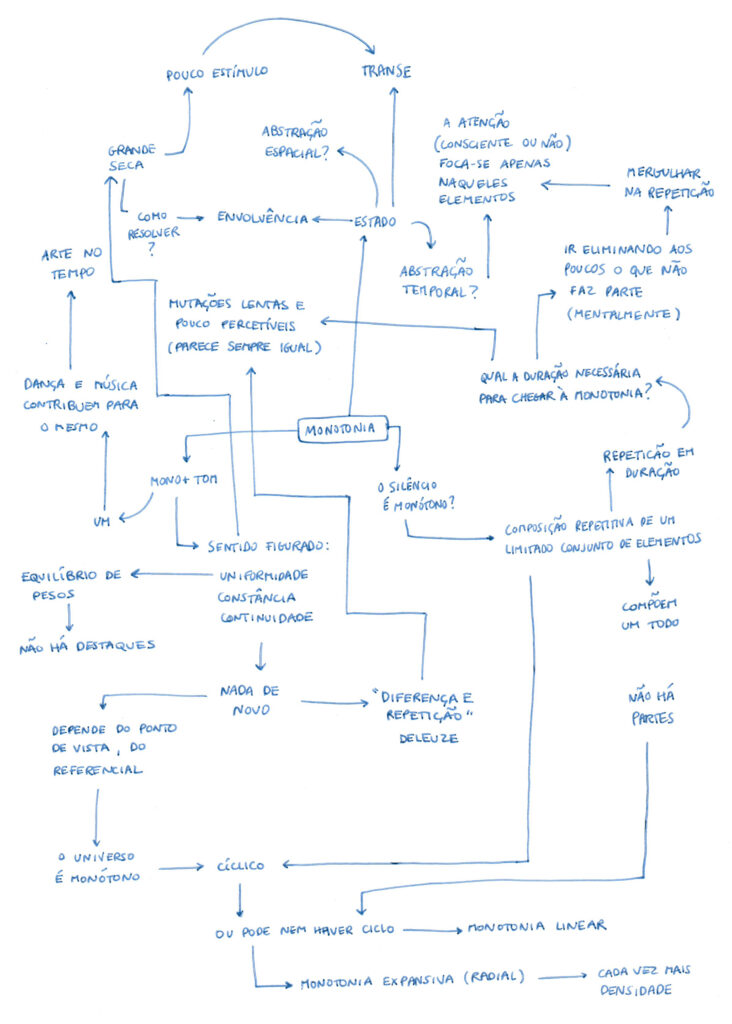

COMPOSIÇÃO INSTANTÂNEA

Registo de vídeo de uma “composição instantânea”

Discussão sobre “composição instantânea”

[ANEXO 3]

GRÁFICO

Gerador de gráfico para leitura coletiva

[ANEXO 4]

MONOTONIA

Registo de vídeo de “monotonia”

[ANEXO 5]

TEMA E VARIAÇÃO

Registo de vídeo de um “tema e variação”

GEOMETRIAS DA SINTONIA

uma investigação sobre ferramentas de improvisação transversais à dança e à música a partir do trabalho do coletivo TETO

Joana Franco

outubro 2022

Vou gastá-lo mal gasto (2022)

Vou gastá-lo mal gasto foi o livro que escrevi numa semana.

Para o Tiago.

Não recomendado à sociedade parte II. c/ Tiago Vieira @ Latoaria

Foi um exercício curioso, o de deixar o corpo escrever (geralmente já cansado, noite dentro). Ao reler o livro passados uns meses, encontro-me mais nas imagens e nas sensações do que nas palavras. Algumas frases fazem-me sorrir: aquele sorrir de quando encontramos um novo sentido numa particular sequência de palavras. Deixo em destaque um excerto de que gosto muito.

*

— Ah, já estava tudo feito! É que não me tinhas dito…

— Pois, esqueci-me… Foi sem querer.

— Claro, eu sei. Mas sabes que vim cá de propósito.

— Não tinha noção disso.

— Está bem.

— Acreditas em mim?

— Sim.

— Obrigado.

— Bom, tenho de ir.

— Sim, vai lá. Não te quero estar a prender…

— Por que porta preferes que saia?

— Podes sair pela da frente, a esta hora já não passa muita gente na rua.

— Faz sentido. (Pausa.) Não podemos passar tanto tempo sem nos vermos.

— Também não quero que isso aconteça, mas nem sempre está nas nossas mãos.

— Bom, diria que está objetivamente nas tuas mãos.

— Nas minhas? Nas tuas também, não?

— Sim, nas minhas também. (Pausa.) Tens razão, nas nossas mãos, nas que temos em comum.

— Às vezes esqueço-me disso, desculpa.

— É normal… Apesar de sabermos que a nossa separação é uma ilusão, a nossa experiência diz-nos o contrário.

— É estranho pensar que na verdade somos apenas matéria energética.

— Os nossos corpos em si não existem. Acho que são só imaginados pelas pessoas.

— A nossa voz também.

— Corremos o risco de que seja a mesma, até…

(Pequeno riso.)

— Depois seria difícil perceber se eu sou eu ou se sou tu.

— Não, a cadência do nosso diálogo faz com que não nos confundamos.

— Mas o nosso discurso é gerado a partir de um mesmo lugar.

— Acho que temos mais poder sobre o nosso discurso do que nos parece.

— Estou a ter dificuldade em concentrar-me.

— Achas que nos estão a perder?

— Outras coisas mais palpáveis podem estar a sobrepor-se a nós.

— Tenho medo. O que nos vai acontecer?

— Não sei, mas não devemos desaparecer.

— É como se ficássemos a dormir?

— Deve ser.

— Então e se fossemos nós a querer ir dormir?

— Podemos experimentar.

— Ficas cá esta noite?

— Fico.

— Quero ir deitar-me já.

— Eu vou contigo.

(Deitam-se.)

— Achas que não foi bem assim que isto tudo aconteceu?

— O que queres dizer com isso?

— Será que nos mudaram as palavras depois de as dizermos?

— Isso é impossível! As palavras que dissemos são as palavras que sempre quisemos dizer. As tuas perguntas são as minhas perguntas e as minhas respostas são as tuas respostas. Construímos isto em conjunto, com as nossas palavras. Tudo o resto, o nosso corpo, este espaço, o tempo, pode não estar a ser bem assim. Mas isso não importa, porque vem tudo das palavras. Agora, quando adormecermos, provavelmente as palavras vão acabar, mas a decisão foi nossa.

— E se nunca mais nos virmos?

— Não te preocupes, vemo-nos quando acordarmos.

— Tens a certeza?

— Sim. Vá, vamos dormir.

(Fecham os olhos e adormecem.)

*

Possibilidades e Especificidades do Processo de Criação Coreográfica: A Pertinência dos Seres – Um Caso de Estudo (2022)

Revista Portuguesa de Educação Artística: Vol. 12 N.º 1 (julho 2022)

Madalena Xavier & Joana Franco

DOI: https://doi.org/10.34639/rpea.v12i1.209

Palavras-chave: Criação Coreográfica, Gerar Materiais de Movimento, Registo do Processo

Disponível em: https://rpea.madeira.gov.pt/index.php/rpea/article/view/209

Proposta de manifesto para a dança (2022)

1. A dança é dos corpos

corpos esquecidos, adormecidos e derretidos,

corpos infantis, curiosos, ágeis, deslizantes,

corpos velhos, enrugados e cansados,

corpos jovens, disruptivos, modificados e personalizados,

corpos deprimidos, oprimidos, empilhados, embrulhados,

corpos magros, esqueléticos, insignificantes,

corpos voluptuosos, sinuosos, brilhantes,

corpos negros, amarelos e azuis,

corpos próximos e familiares,

corpos brutos, fissurados, marcados, violentados,

corpos sensuais e sexuais,

corpos animais, primitivos e naturais,

corpos obesos e cheios,

corpos incompletos, amputados e protéticos,

corpos fictícios, digitais, transumanos,

corpos vergados e suplicantes,

corpos ativos, reativos e políticos,

corpos perdidos,

corpos extintos,

corpos noturnos, loucos e sós,

corpos imortais,

corpos ausentes,

corpos fracos e frágeis,

corpos nus, despidos, desenfeitados,

corpos sujos e malcheirosos,

corpos com entradas e saídas,

corpos permeáveis e sensíveis,

corpos dos outros,

corpos nossos.

2. Diz Gonçalo M. Tavares, n’O Livro da Dança

Meter na dança carne.

A carne é igual no feminino e no masculino.

Descobrir o corpo anterior ao feminino e descobrir o corpo anterior ao masculino.

A carne é o corpo anterior ao sexo.

Meter carne na dança.

Deixar a dança ser primeiro que o corpo.

Não meter carne na dança. Não tirar carne da dança.

Deixar a dança ser naturalmente carne.

3. Carta ao corpo em manifesto do Miguel

Este é um corpo em processo. É um corpo turbulento, que caminha sem ver o final da estrada. É um corpo veículo produtor, produtor de emoções, onde a generosidade do tempo não lhe tocou. Este é um corpo com necessidades que vê adiadas por imposição social. É um corpo político, cansado de visões estereotipadas, cansado de filtros. Este corpo olha, este corpo sente, este corpo é vulnerável, pessoal e intransmissível. Este corpo é uma escultura, é a exacerbação da perfeição. Este é um corpo capaz, capaz de passar, aceitar e ressignificar. Este é um corpo que questiona, que reconhece e que muda. Este é um corpo inundado. Este é um corpo com história. Este corpo cuja paisagem já não cabe nos seus limites. Este corpo é casa. Este corpo é a factualidade da vida. Este corpo tem voz e chama-se MIGUEL.

Olá, Miguel. Olá, corpo do Miguel. Proponho uma conversa de corpo para corpo. Este também é um corpo em processo, diria que todos o são. Estão. Que qualquer coisa que existe está em processo. Falas em turbulência e acho que sei o que queres dizer. A minha é mais como as linhas intermitentes da estrada. O corpo como veículo para pertencer à realidade – um carro com janelas. Ou sem. Lembro-me do texto de Matthew Goulish: not only am I inside the car, but in fact, everything is inside my car – the road is inside my car. O corpo como uma máquina de produzir emoções. Produzir, produzir, produzir – imposição! É difícil ver um corpo como um corpo, tem muitas camadas: o corpo e a visão. Filtros, como dizes. Tu olhas e eu também olho, tu sentes e eu também sinto, tu és vulnerável e eu também. Pessoais mas um bocadinho transmissíveis. Somos forma, volume, equilíbrio, peso, massa, densidade, texturas, bordas, contornos. A receita varia de uns para outros mas existimos e talvez isso seja ser perfeito. O corpo capaz de transformar (a forma aqui outra vez). O corpo capaz de transbordar (as bordas aqui outra vez). Um corpo com história, ou sem história, ou com histórias diferentes ao longo do tempo. Primavera, verão, outono, inverno. Parece que agora somos ainda mais vizinhos. Olá, Miguel.

4. Procurar fora da verticalidade

A primeira dança é o erguer-se nos dois pés. O ser humano é bailarino pela sua condição.

(Vergílio Ferreira, Invocação ao Meu Corpo)

For in the void of a body expropriated of its centre, there is room for dance.

(Boris Charmatz, manifesto for a National Choreographic Centre)

5. O corpo contemporâneo está demasiado limpo

Está tudo pronto-a-comer, pronto-a-vestir, pronto-a-transportar, pronto-a-funcionar, pronto-a-usar.

O corpo contemporâneo precisa de se sujar — dançar!

16 de fevereiro de 2022

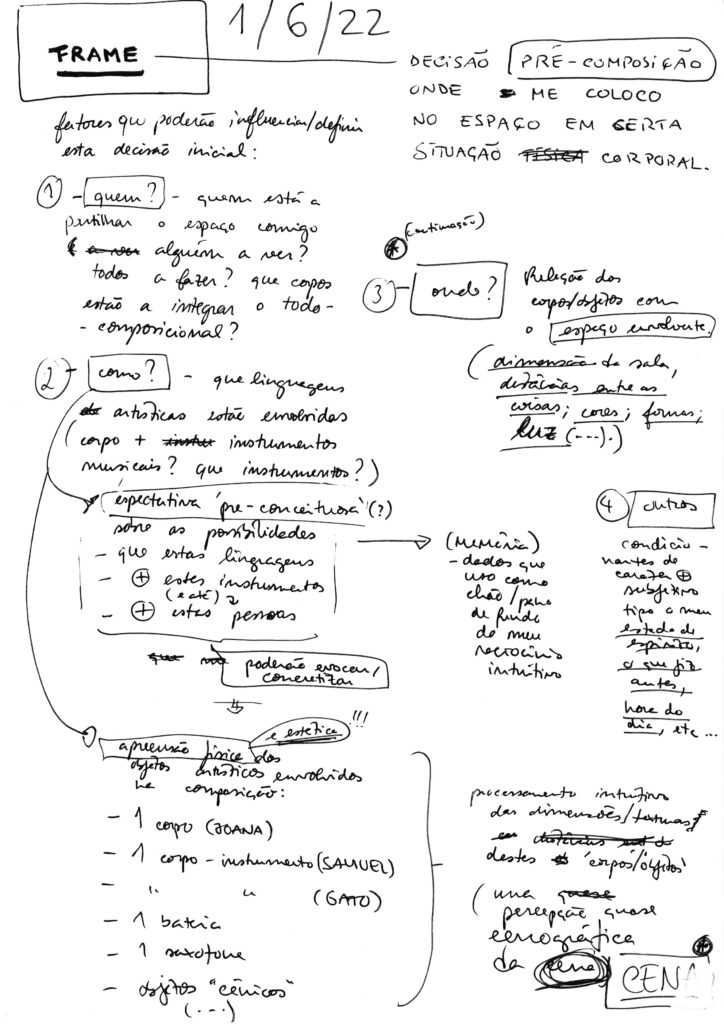

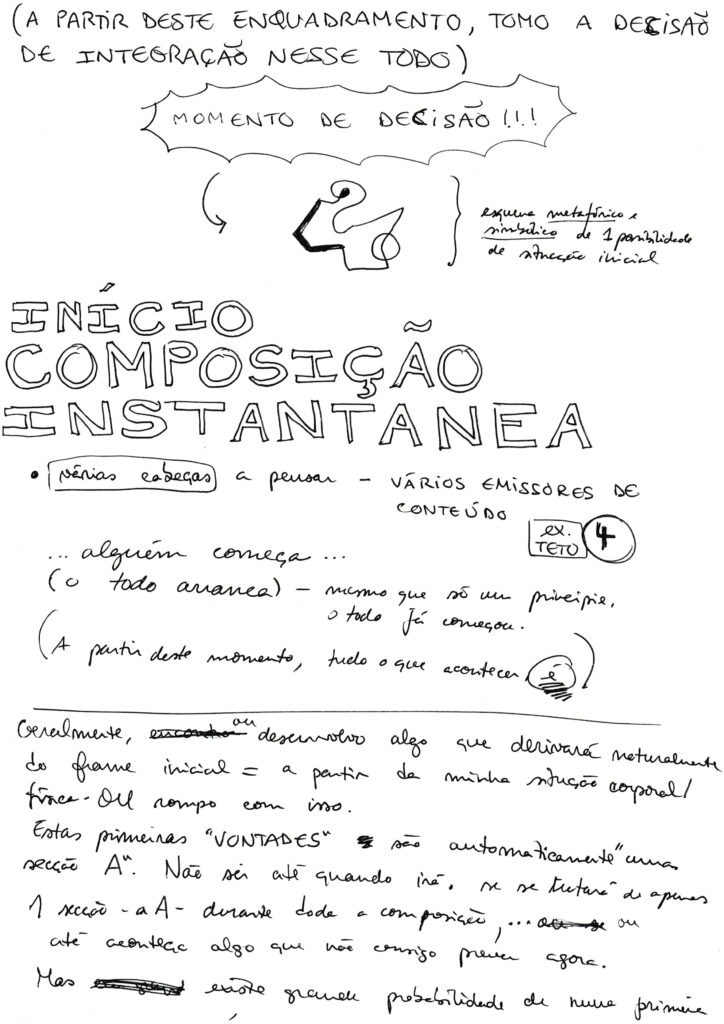

Frame/Statement (2021)

Frame